ein Lesungsbericht von Jan-Eike Hornauer (Text und Fotos)

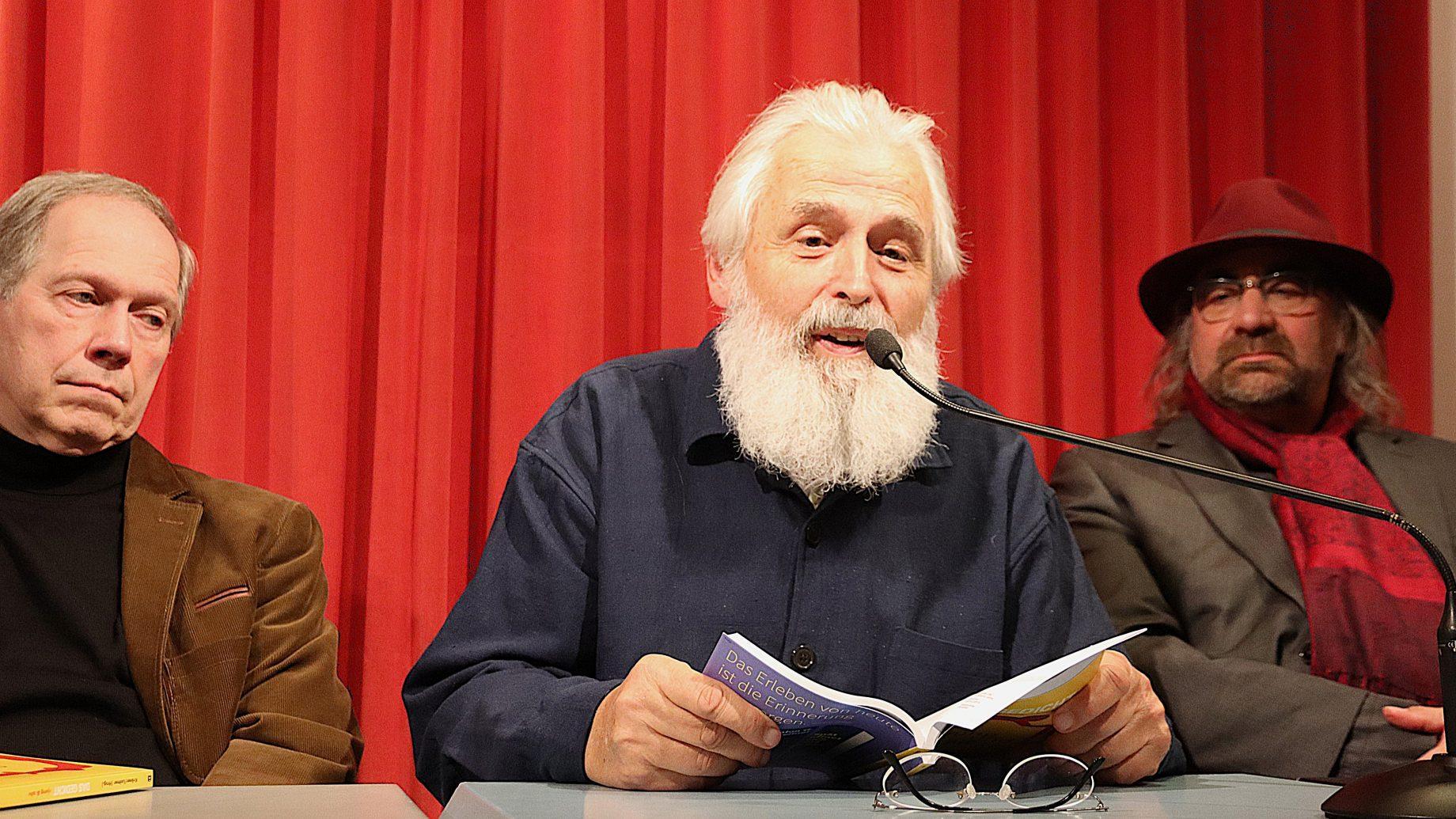

München. Das ist schon eine schöne langjährige Tradition: dass die neue Ausgabe der Jahresschrift DAS GEDICHT im Lyrik Kabinett trubelige Premiere feiert, mit vollem Haus und zahlreichen Dichterinnen und Dichtern, die hier eigene und ausgesuchte weitere Verse aus der aktuellen Ausgabe zu Gehör bringen. 26 Dichterinnen und Dichter waren es diesmal, am 19. November 2025, das Lyrik Kabinett zeigte sich mit knapp hundert Besucherinnen und Besuchern sehr gut gefüllt. Und die Poesie, da herrschte Einigkeit, wurde so bemerkenswert gelungen gefeiert, wie das nur selten der Fall ist – auch innerhalb dieser Präsentationsreihe wurde der Abend der »jung & alt«-Premiere, die Vorstellung des 33. Bandes der Jahresschrift DAS GEDICHT, wie sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch in abgelauschten Pausen- und Nachgesprächen immer wieder zeigte, als etwas ganz Besonderes wahrgenommen.

»Das war toll: ein Brückenschlag zwischen den Generationen«

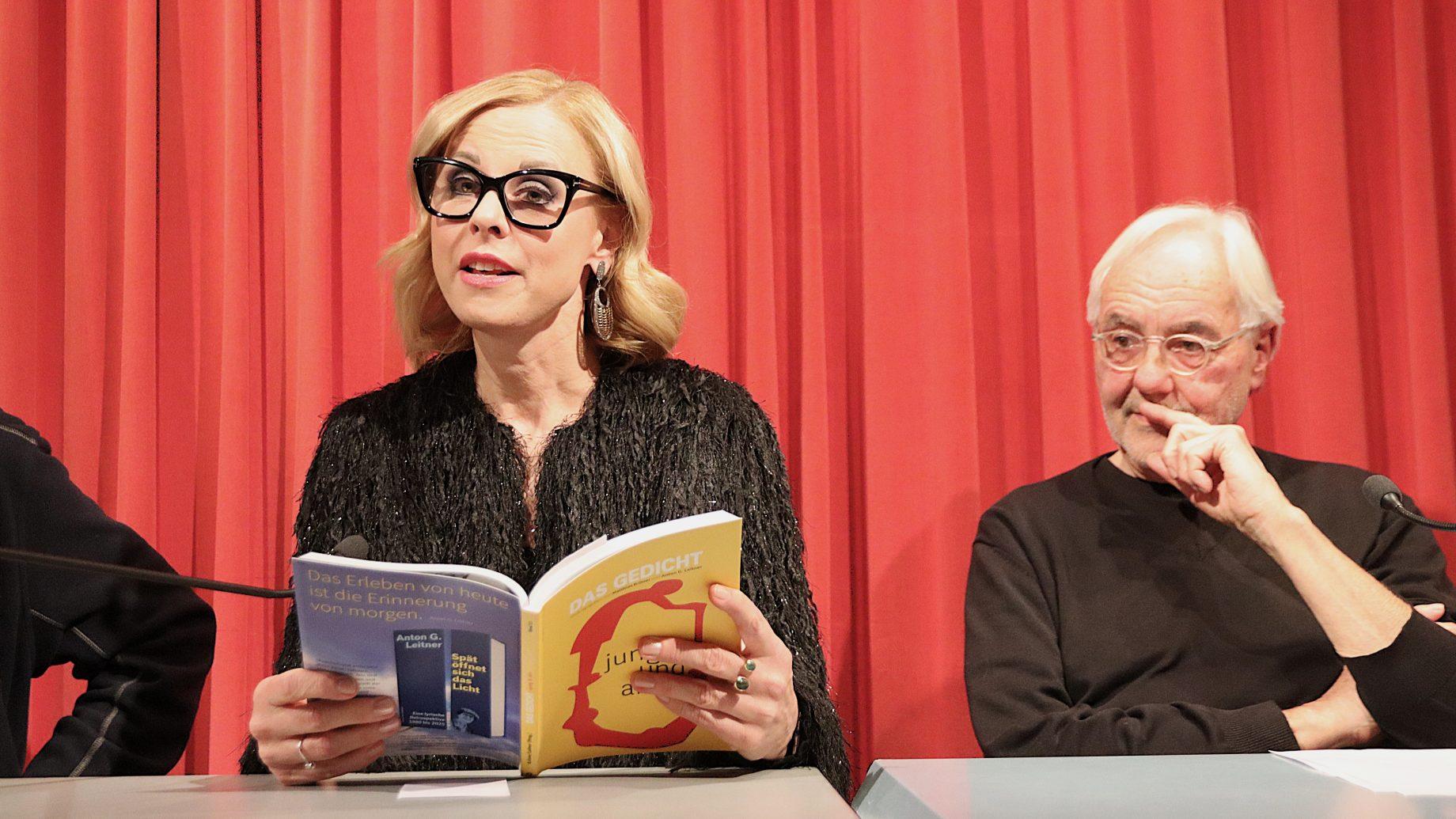

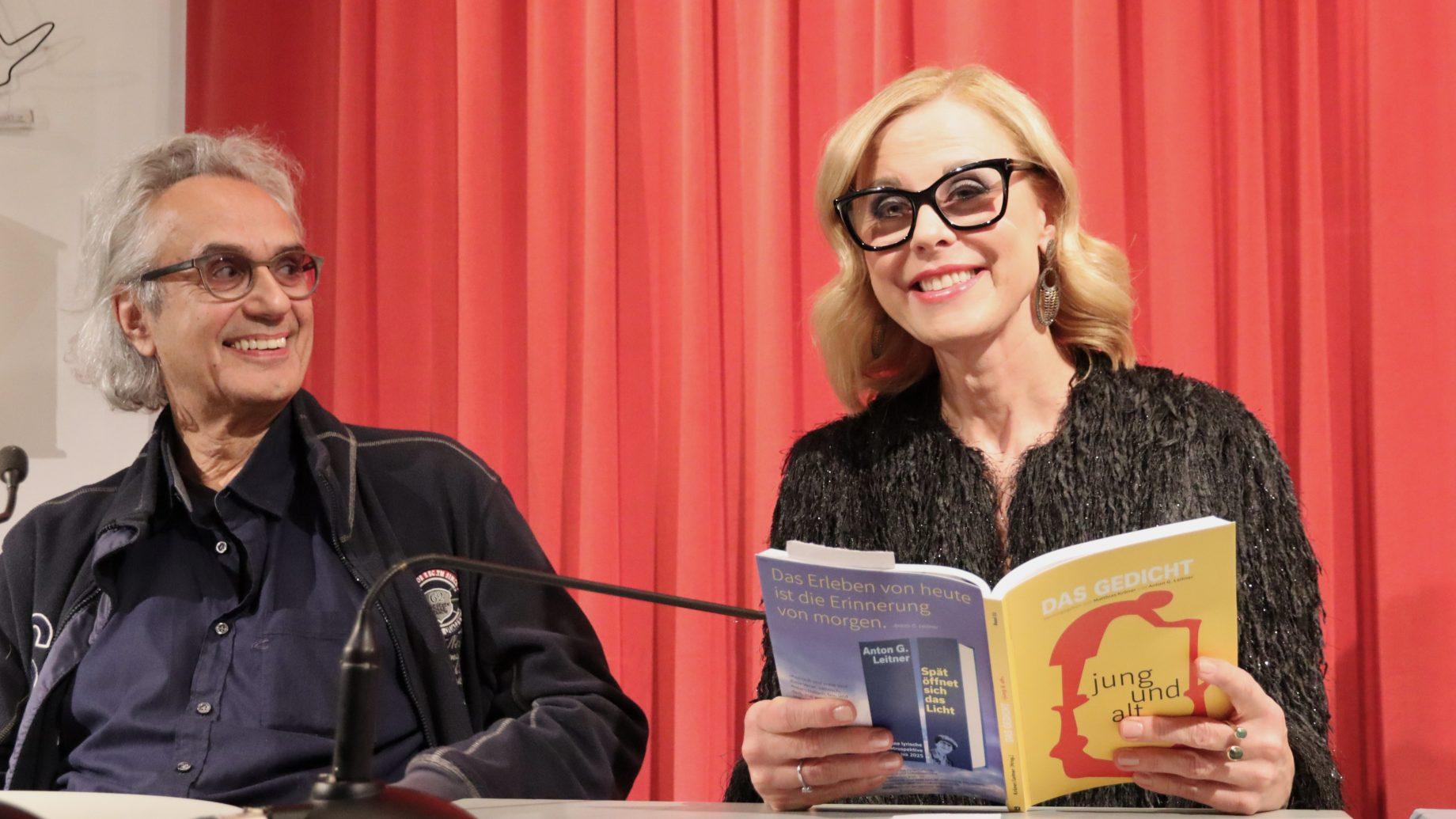

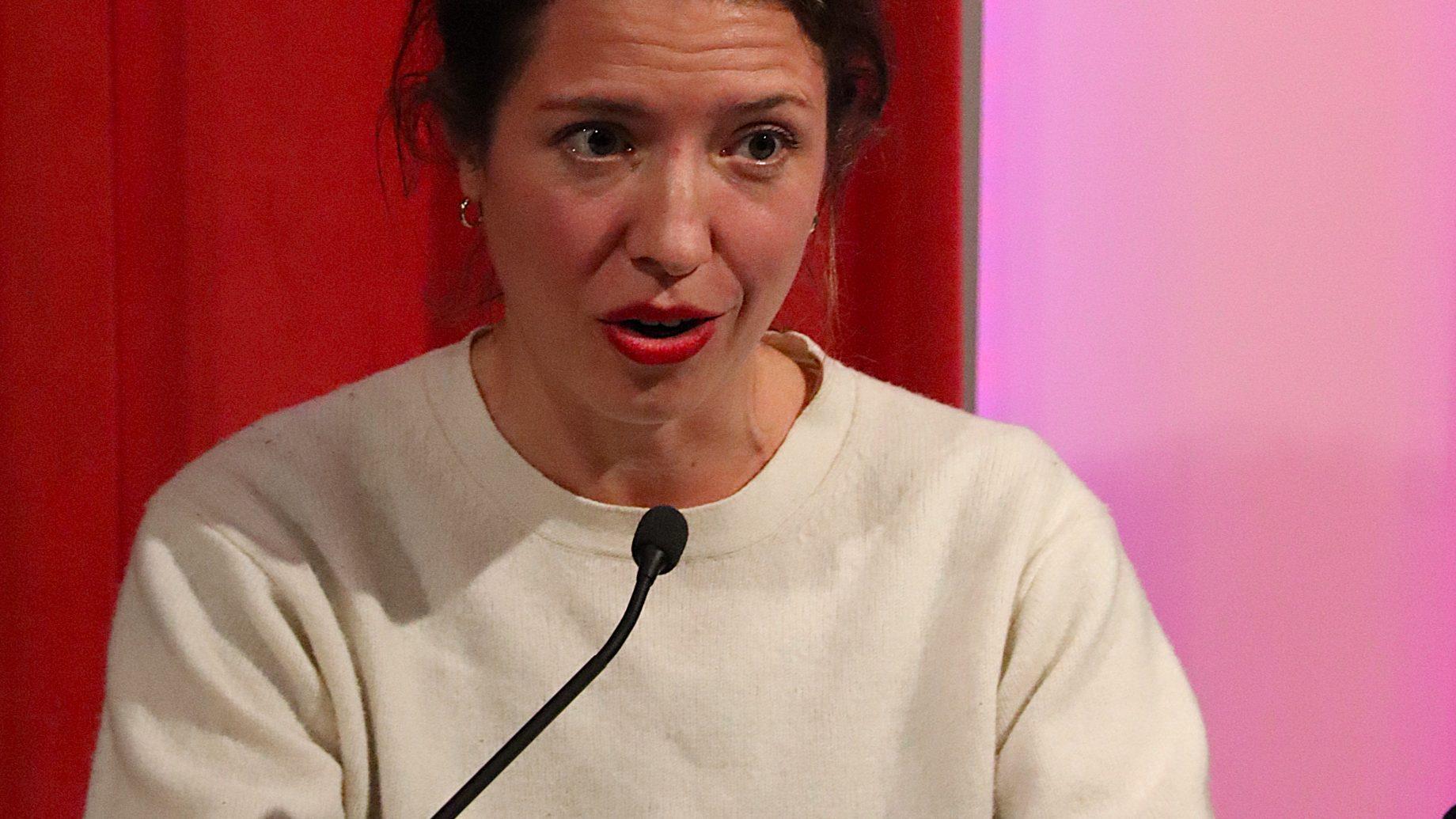

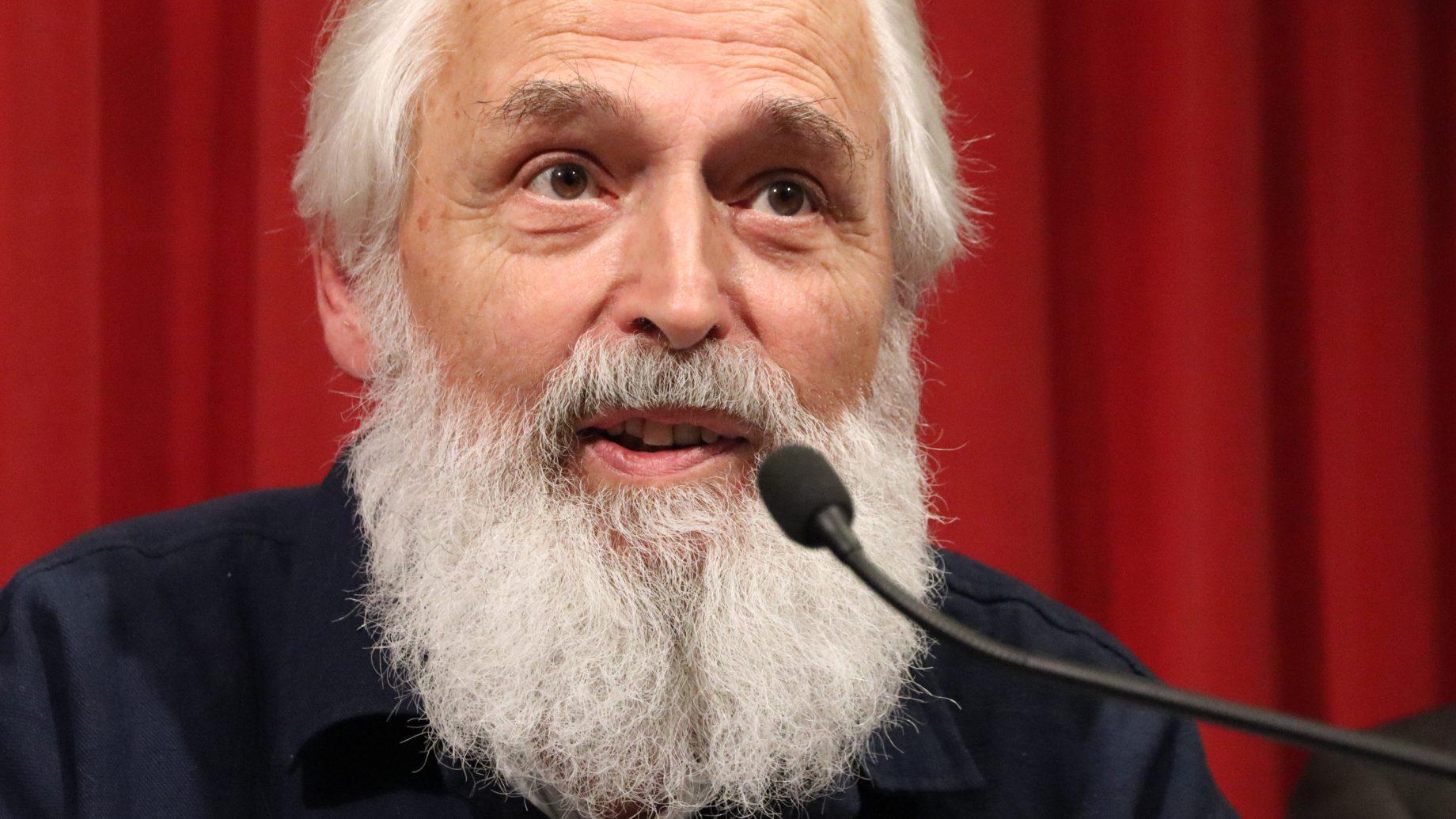

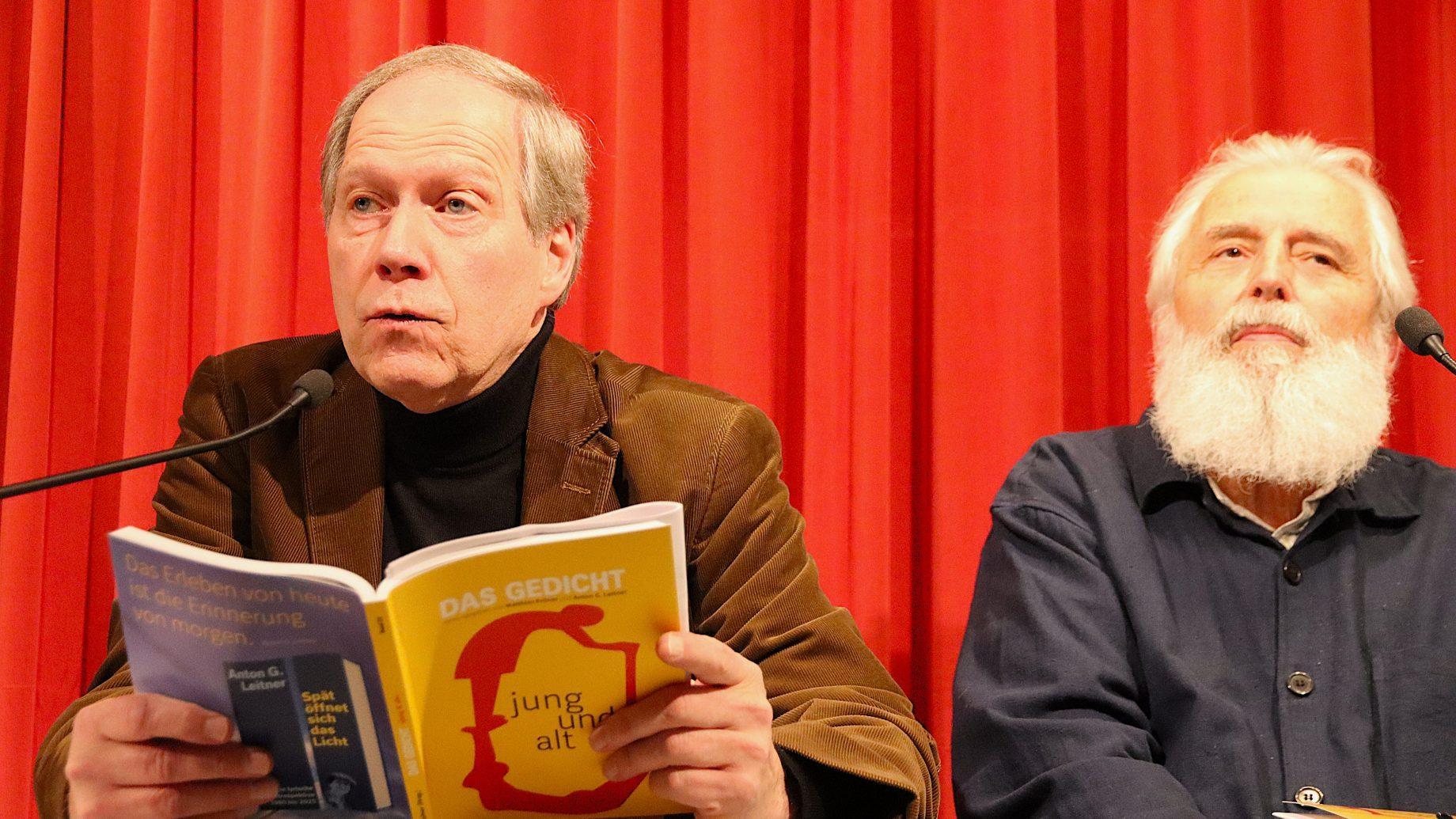

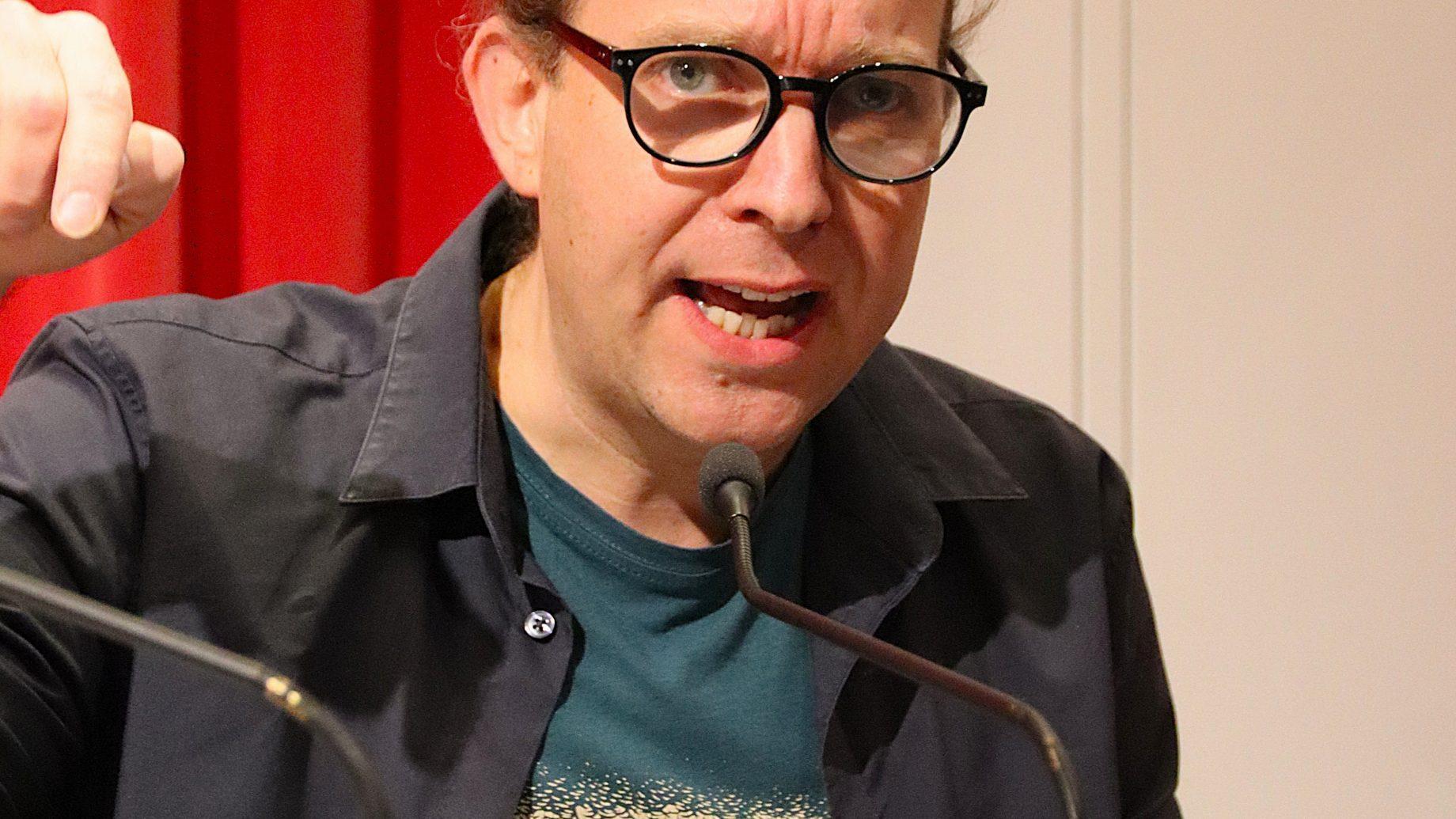

Wie wirkungsvoll Lyrik auch im Alltag sein kann, brachte dabei der diesjährige Co-Herausgeber Matthias Kröner, der gemeinsam mit Stamm-Editor Anton G. Leitner die mit 224 Seiten besonders opulente Nummer kuratierte (sie enthält auch wieder ein von Uwe-Michael Gutzschhahn zusammengestelltes »Gedichte für Kids«-Special), auf den Punkt: »Es ist einfach eine beglückende Sache, wenn man sich morgens hinsetzt und erstmal dreißig bis vierzig Gedichte liest.« Damit machte Kröner, der seit mehr als zehn Jahren regelmäßiger Beiträger von DAS GEDICHT ist und, auch als Kinderbuchautor, bereits mehrfach ausgezeichnet und gefördert wurde sowie sich über große Publikumsmedien, wie BR und NDR, Geo saison und Zeit online, einen Namen gemacht hat, gleich deutlich: Das Lesen und Bewerten der vielen Einsendungen für die »alt & jung«-Ausgabe bedeutete für ihn zwar viel Aufwand, aber noch mehr Freude.

Weiter verriet er im Interview, das Moderator Christoph Leisten mit Leitner und ihm führte: Als Thema habe er zunächst »Intelligenz« angeregt, sich aber auch schnell für den Generationen-Aufhänger begeistern können. »Mich hat die Zivi-Zeit sehr geprägt«, erklärte er. Im mobilen Hilfsdienst habe er damals auch viel mit Achtzig- und Neunzigjährigen geplaudert – was von jenen eingefordert worden sei und ihnen ebenso viel bedeutet habe wie die eigentlichen Unterstützungsleistungen. »Das war toll: ein Brückenschlag zwischen den Generationen!«, befindet Matthias Kröner heute – und strahlt sichtbar in Erinnerung an Momente von damals, die für den mittlerweile 48-Jährigen immerhin auch schon eine ganze Weile zurückliegen.

»Sehr viele sehr bewegende Texte«

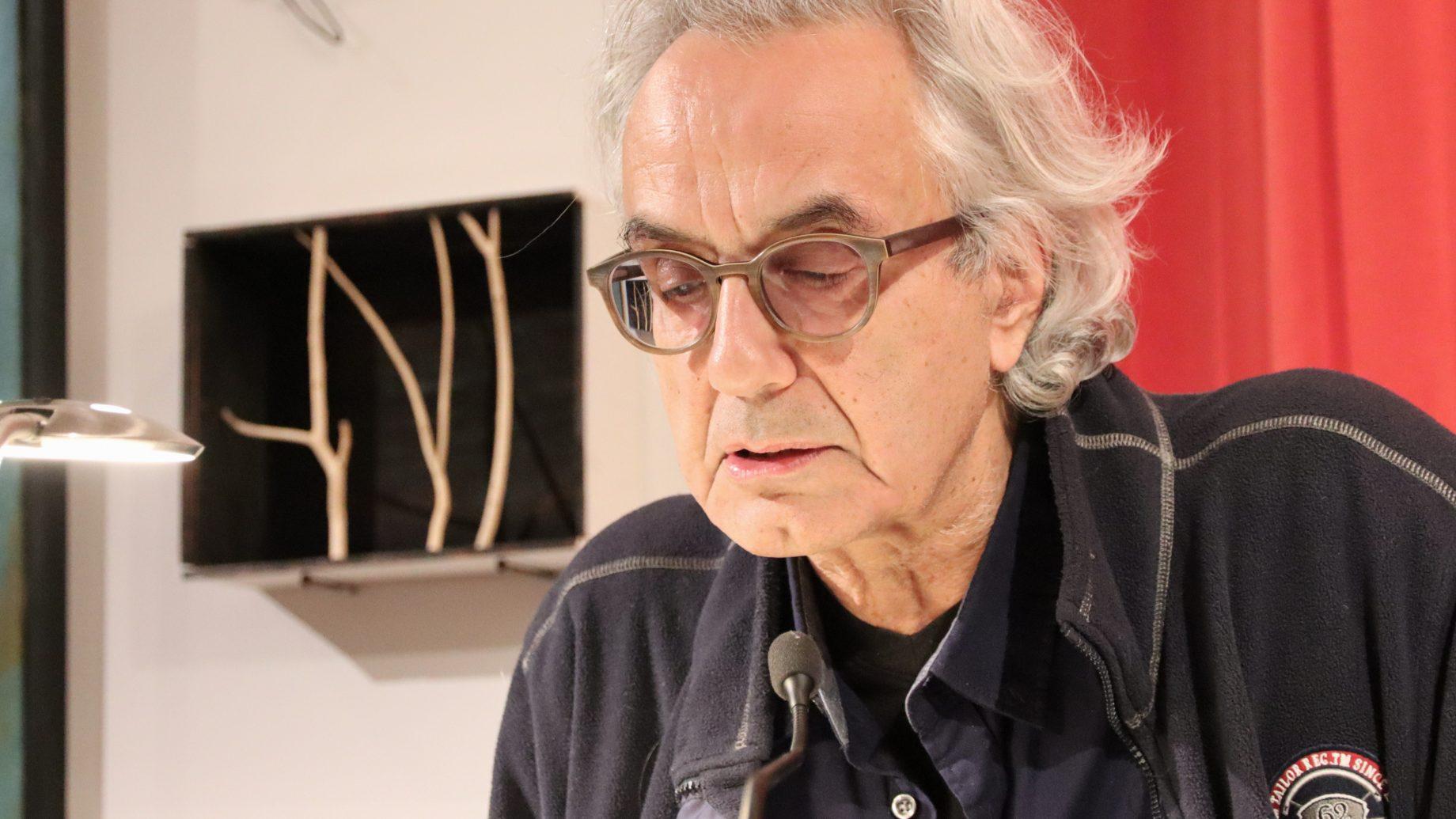

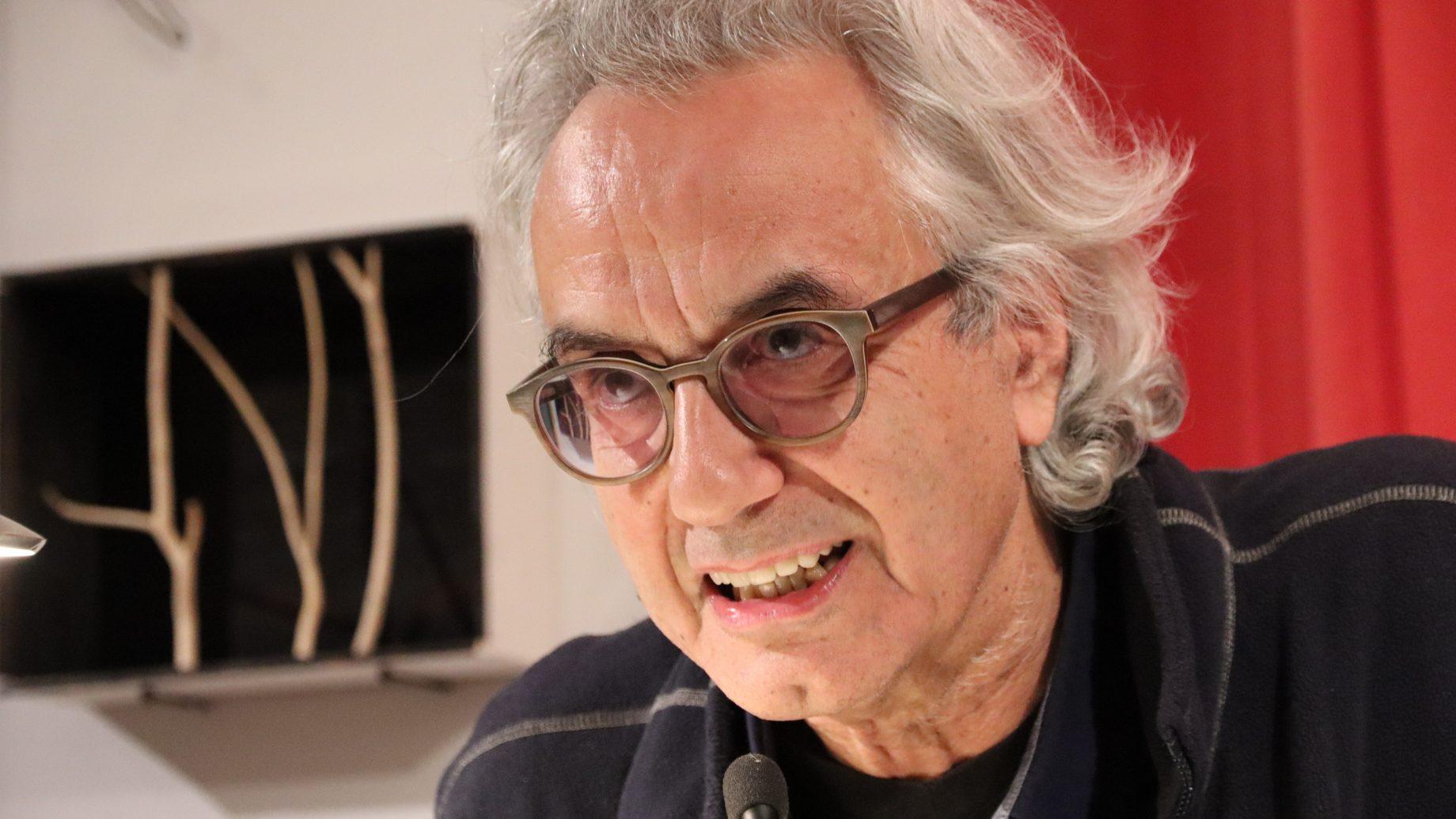

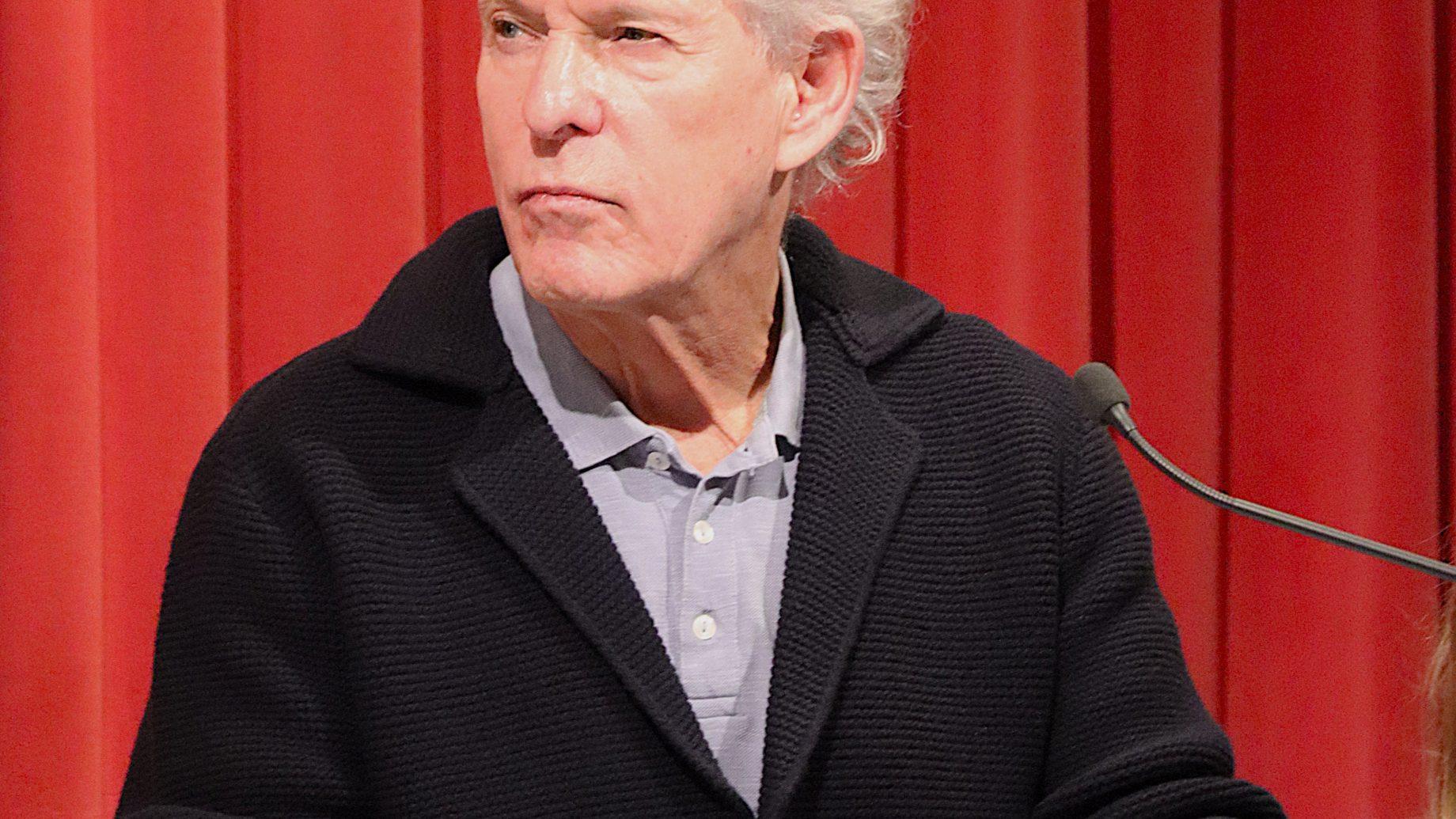

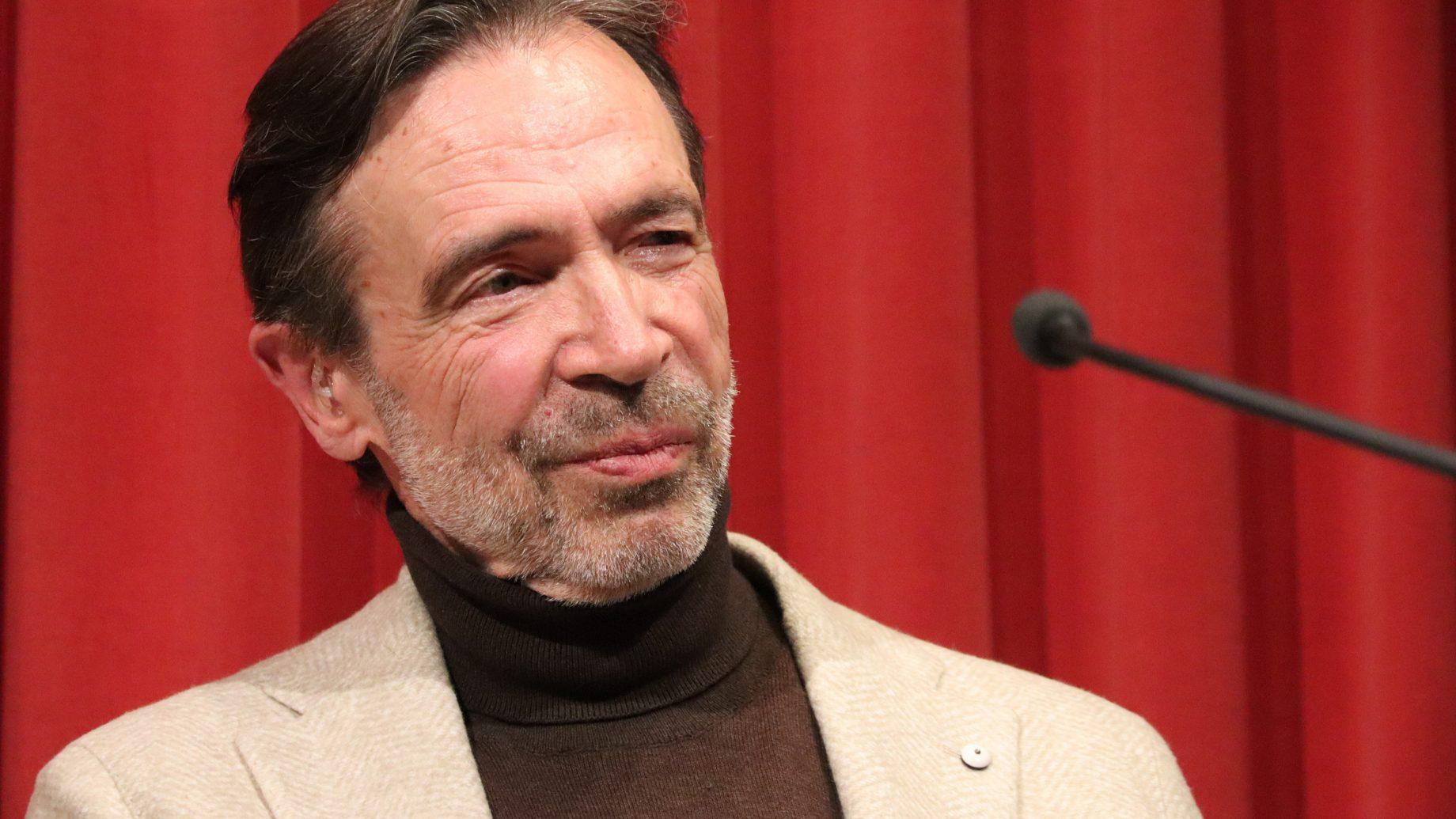

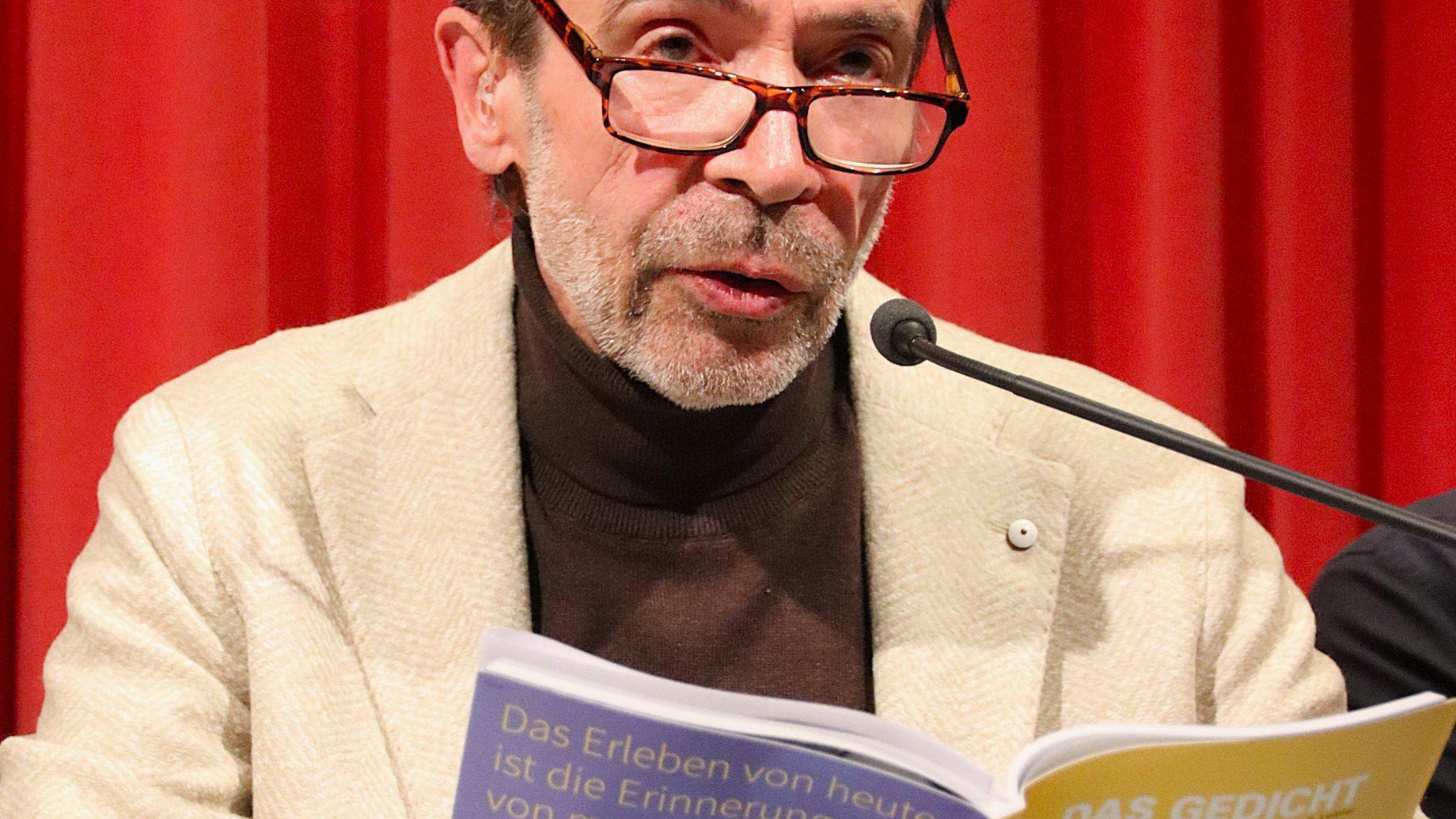

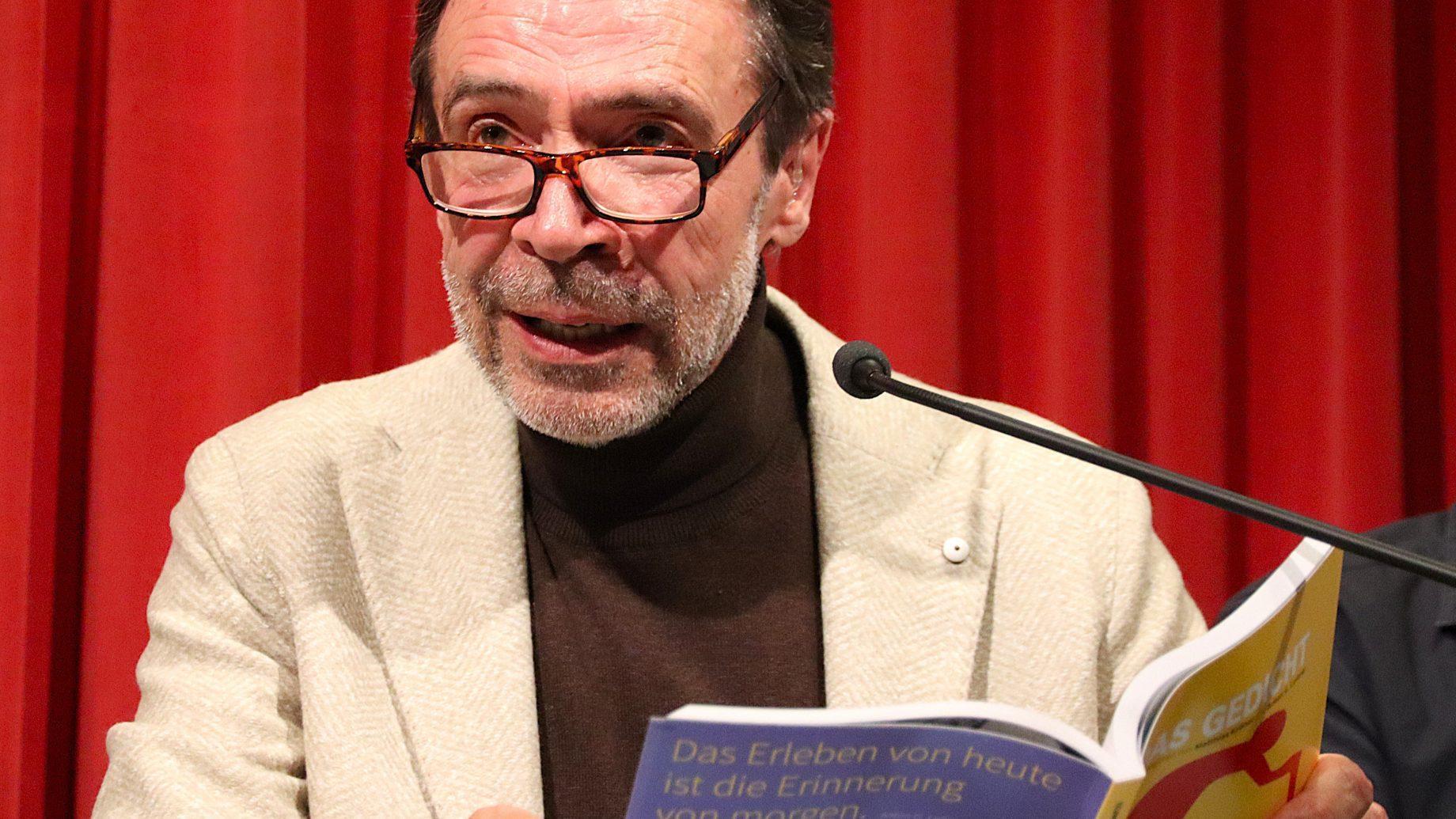

Knapp eine Generation älter ist auch Stammherausgeber Anton G. Leitner, im kommenden Jahr feiert er seinen Fünfundsechzigsten. Von ihm kam denn auch der gesellschaftspolitisch derzeit zweifellos naheliegende Vorschlag, »jung & alt« als Thema zu nehmen. Er hob hervor, dass die Qualität der Einsendungen diesmal besonders hoch gewesen sei: »Wir hätten bestimmt noch fünfzig Gedichte mehr abdrucken können!«

So viel mehr habe man bereits auch ausgewählt gehabt – dann aber eben nochmals ganz streng aussortiert, um die Ausgabe, die aus Kostengründen eigentlich eine schlankere hätte werden sollen und die eh schon ungewöhnlich dick ausgefallen sei, nicht noch umfangreicher zu gestalten. Was bleibe: »Es sind sehr viele sehr bewegende Texte eingereicht worden.«

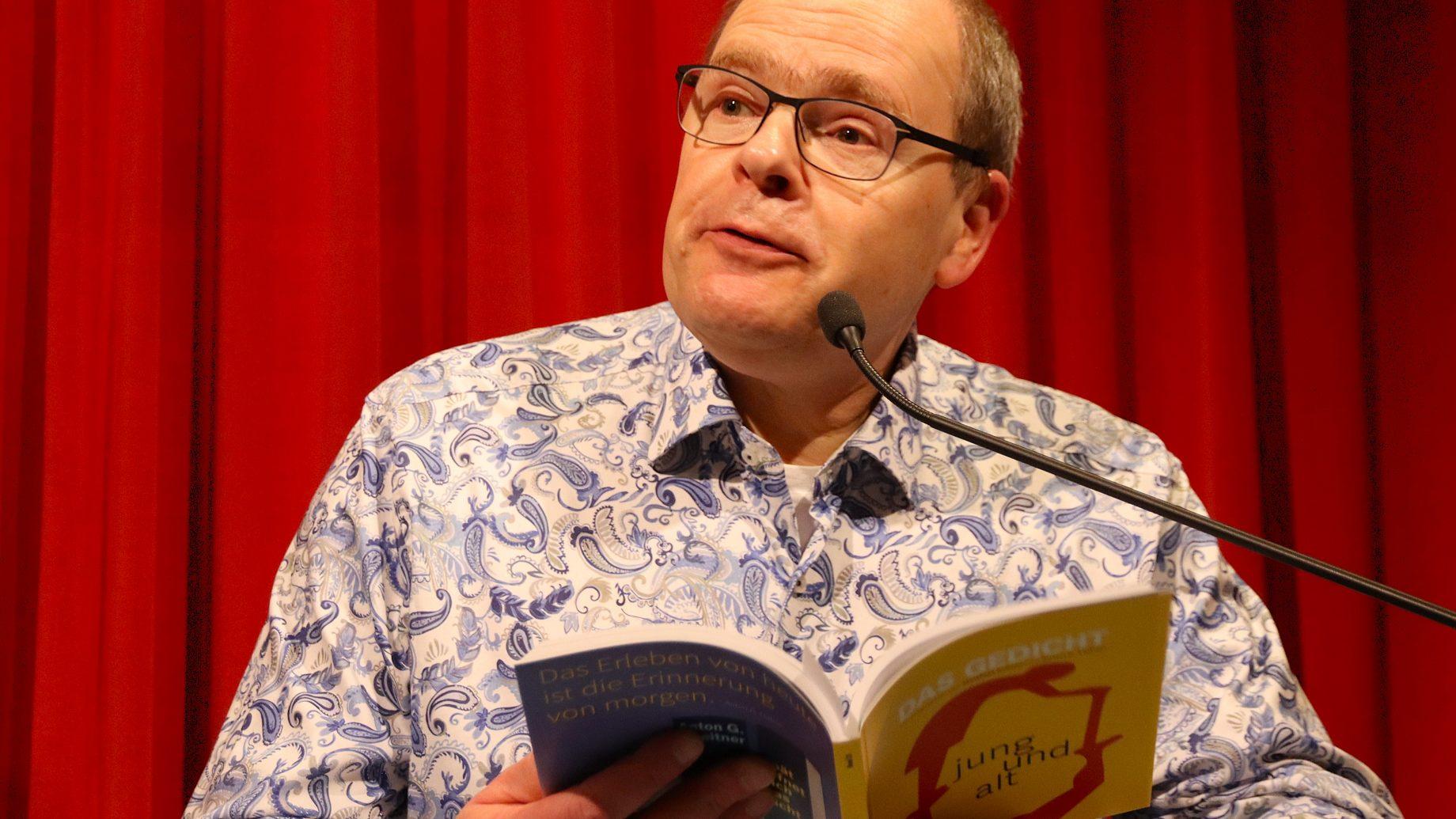

Gegen Wirklichkeitsmanie und für himmlischen Jahrmarkt

Im nun nachfolgenden Teil wurde dann poetisch das weite Feld »jung & alt« ausgeleuchtet; erstmals saßen hier nicht Duos, sondern Vierergruppen auf der Bühne, womit es Impresario Wolfgang Ramadan als Regisseur gelang, die Abläufe noch etwas geschmeidiger auszugestalten – und wozu auch Christoph Leistens vielfach gelobte Moderation sehr gut passte, in der er die jeweiligen Poetinnen und Poeten sowie die von ihnen dargebrachten Gedichte jeweils so ankündigte, dass alles Abendrelevante in wenigen Sätzen greifbar wurde – und die Dichterinnen und Dichter jeweils nichts anderes mehr tun mussten und konnten, als einfach ihre und die ihnen zugewiesenen Texte darzubringen. Dabei war die Regel: Man las das eigene in »jung & alt« abgedruckte Poem sowie das eines anderen Poeten oder einer anderen Poetin, das einem wegen formaler oder inhaltlicher Nähe mit angetragen worden war.

Den Auftakt machte Friedrich Ani, Krimibestseller- sowie Tatort-Autor und eben schon immer auch Versdichter. Er stellte in »Vor dem Regen« das Kindheits- und das Seniorenalter gegenüber und attestierte, durchaus doppelbödig aus heutiger Sicht: »Und der Himmel? Schmeißt / Konfetti auf uns Narren«. In seinem zweiten Gedicht (Ani ist doppelt vertreten in DAS GEDICHT 33), in »Mein Alter«, mahnte er jedoch gleich die Fantasie, das eigene Weltzurechtdenken als Schlüssel dafür an, mit dem Leben zurechtzukommen: »… du mit deiner / Wirklichkeitsmanie, so wirst / du nie so alt wie ich«.

Dass man Himmel und Hölle durchaus als Paradiese wahrnehmen kann – und wie man Kinder dennoch vor satanischen Wünschen bewahrt, das vermittelte Ani dann über Anja Tuckermanns titelloses Gedicht, welches so anhebt: »Die erzählen immer / im Himmel ist Jahrmarkt«.

Belebender Tabakkonsum im Grundschulalter

Vorgeblich extrem sachlich näherte sich Kathrin Niemela dem Thema Altern in ihrem Gedicht »flackern« an, das so beginnt: »einer von 29.220 tagen / bei statistisch erreichbaren 80 jahren«. In jenem bringt sie existentielle Fragen auf. Und eine bestechende Lösung weiß sie auch, ganz am Ende, dazu, was man nun in all dieser Gedankenschwere anfangen soll: »komm raus auf den spielplatz, / sanduhren backen«. Und passend fragte sie hernach noch, über Manfred Schlüters Gedicht »Heute. Gestern. Morgen.«, genauer über seinen Schluss: »Was wird sein, / wenn alle Zeit zu Ende ist?«, ins endlose und damit auch übergeordnete Nichts.

Anton G. Leitner berichtete zunächst hingegen aus seiner Kindheit – nämlich darüber, wie ausgerechnet sein Vater, ein erfahrener und beliebter Pädagoge – ihn, also seinen damals noch im Grundschulalter befindlichen Sohn – in die Grundlagen des Tabakkonsums einweihte. Der Filius war »stolz wie Oskar« und danach, trotz veritablen Hustenmüssens, sofort bereit zum nächsten »streng geheimen Pfeifenclub«. Anschließend berichtete der DAS GEDICHT-Mitbegründer (ins Leben gerufen hatte er die Lyrikjahresschrift einst gemeinsam mit Ludwig Steinherr) und Stammherausgeber dann mit »Heazibumbbal«, wo es darum geht, dass ein alternder Mann sich an seine auch und gerade in Liebesdingen aufregende Jugend erinnert – und in der er letztlich erschüttert feststellt: »Scheiße! / Anton, du wirst alt.« Angemessen kontrastierend und mit viel Humor las er danach noch Christoph Müllers »Am Jungbrunnen«, in dem ein staunend-charmantes Kompliment (Sexismusverdacht!) gleich in einer juristischen Drohung mündet. Dabei hatte das Gedicht so hoffnungsfroh begonnen: »Im Becken schäumt das Wasser. / Am Beckenrand schäumen die Gemüter.«

In seinem »Warten auf das Schicksal« schloss Wolfgang Prochaska dann insbesondere an die Tabakthematik seines Vorredners an und postulierte launig-trefflich im Damals-heute-Vergleich: »Rauchen ist tödlich, lese ich auf der Packung. / Was hätten wir gelacht.« Und danach war er, im Namen von Markus Bundi, davon schockiert, dass nunmehr Carlos Santana nicht mehr zwangsläufig als Gitarrengott wahrgenommen wird – sondern, wenn sein Name fällt, auch einfach die Frage sein kann: »Santana / wer?«

Erwachsensein – letztlich auch nur ein gespieltes Ding

Darauf, dass Erwachsensein durchaus ein sehr unbestimmter Begriff ist und es sich leicht anfühlen kann, als spiele man es nur (was übrigens auch über sich selbst hinaus und auf das berüchtigte Imposter-Syndrom verweist), zielte Christina Madenach mit ihrem Gedicht ab, das schon den deutlichen Titel »Erwachsen spielen« trug. Fortgesetzt wurde dieser Text von ihr generationenthemenlogisch mit »Kinder kriegen«. Auch hier handelte sie übrigens, streng durchnummeriert, verschiedene Gedanken zum Topos ab.

Noch etwas weiter dachte sozusagen Jochen Stüsser-Simpson: Er berichtete davon, wie es »Beim Abtanzball der Tochter« zugeht – und wie verkleidet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Events noch wirken, die ja das Erwachsensein hier eben lediglich proben. Eine Lehrstunde darüber, wie man auch auf die Welt blicken kann, lieferte er hernach mit »Die poetische Welt meiner kleinen Tochter« von Noha Abdelrassoul. Es beginnt mit: »Sie springt von Stein zu Stein des kaputten Alabasters«, und es zeigt: Der Blick macht die Welt.

Wenn die Oma mit dem Enkel … – und Worte als Kinder

Nun kam ich mit meinem eigenen Gedicht dran. »Der Kniff« heißt es, und es beschreibt, wie das Kneifen in die Handoberfläche und das langsame oder schnelle Verschwinden des Kniffwulsts ein interessantes und verbindendes Experiment für Oma und Enkel ist – und sie zugleich auch trennt, weil die Oma sich hierbei selbst als Kind sieht, als ein Wesen, dessen Haut sich ganz ohne jede Verzögerung wieder glattzieht – und der Enkel genau diese Dimension zu erfassen gar nicht imstande ist. Anschließend trug ich »Heimlich« von Susanne Piontek vor, ein Gedicht, in dem es um eine große Alltagsintimität zwischen der Oma des lyrischen Ichs und der damals noch kindergartenkleinen Enkelin geht.

Anna Münkel beschwor unter dem Titel »Däumchen Dreh« die große Verbundenheit zwischen Müttern und ihren Kindern. Und flehte biblisch: »Doch bitte, oh Herr, nimm mir nicht die Kinder«. Danach verwies sie mit Jacob Schusters »wenn ich schreibe« darauf, dass auch Worte Kinder sind – und dass sie folglich auch irgendwann erwachsen, also unabhängig von ihrem Schöpfer werden, bis dahin aber besonders pfleglich von ihm behandelt werden müssen.

»Leben ist Auszeit / von der Ewigkeit«

Jürgen Bulla zeigte in »Kleine Aufzählung« auf, dass nicht alle Jahre einer Vater-Sohn-Beziehung glücklich sein müssen – solange die weit überwiegende Mehrheit es ist. Und erzählte dann, über »diese tage« von Ulrich Beck, vom Moment des endgültigen Abschieds, vom entscheidenden Anruf, der in den beginnenden Sommer einbricht und vom – möglichen bis wahrscheinlichen – Tod des Vaters kündet.

»Der Baum für unsern Sarg / steht schon im Wald«, wusste passend dazu Wolfgang Ferdinand Ramadan. Und philosophierte weiter: »Leben ist Auszeit / von der Ewigkeit«. In seinem zweiten titellosen Gedicht fuhr der Regisseur und Poet entsprechend fort: »Mit der Zeit / Wird die Zeit / Knapp«. Abschließend trug er »energetischer lebenslauf« von Lars Bornschein vor, ein Gedicht, das so lange geht, »bis es ihm endgültig / den stecker zieht«.

»Der rote Faden« wurde von Thomas Schneider im doppelten Sinne beschrieben, um Biologie ging’s da und um Tradition, um die DNA-Helix ebenso wie um das »Akkordeon auf dem Schoss«. Dass echte Zärtlichkeit, ganz ohne Doppeldeutigkeit, auch unter Fremden entstehen kann, dass eine Begegnung zwischen Schaffner und Kundin im Zug an eine Begegnung zwischen Vater und Tochter erinnern kann, brachte er anschließend mit »Im Frühzug« von Rudolf Bussmann zu Gehör und Geist.

Liebe und Tod in die Tasche stecken

Wie die Zeit den Wert, genauer die Bewertung von Dingen verändert, machte Ludwig Steinherr mit seinem »Reklamation zwecklos« klar. Hier fragt er sich am Ende, nachdem ein lang verschollenes Sakko aus der Reinigung wiederaufgetaucht ist: »Und das begonnene / Liebesgedicht / in der Tasche – / warum spricht es plötzlich / vom Tod?« Dass »Das Rauschen der Tage« sowohl an einem vorbeizieht als einen auch jederzeit wieder in die Kindheit zurückzusetzen vermag und nicht nur von Vergänglichkeit kündet, sondern auch von Bestand, machte er im Anschluss mit dem Vortrag des gleichnamigen Gedichts von Uwe-Michael Gutzschhahn deutlich.

Humorvoll im schwarzen Sinne, wurde es mit dem so lockeren sowie todbringenden »Ab-, An- und Auszählreim« von Georg »Grögg!« Eggers, der freilich zahlenbasiert vorgeht und so endet: »Du bist raus! Unendlichkeit.« Hernach nahm Eggers die Zuhörerinnen und Zuhörer durch Verse von Michael Spyra mit »Zu Besuch in einem Ascherslebener Seniorenwohnpark«, statt allgemein und laut und bitter lachend wurde es nun privat, ernst und – im besten Sinne – pathetisch getragen. Das Gedicht, das Anlehnungen an Rilkes Panther-Poem erkennen ließ, endet, auf eigentümlich zärtliche Weise mit: »… ein Husten, das ihm dann und wann entwischt.«

Die Rebellion der Gegenstände

Um Zeitgeschichte aufleben zu lassen, reicht es aus, entscheidende Schlagworte aneinanderzureihen. Das führte einst Billy Joel mit »We Didn’t Start the Fire« vor, und in Deutschland machte es ihm etwa die Erlanger Spaßrockkapelle J.B.O. mit » Mir sta’dd’n etz die Feier« nach. Wilson Pearce übernahm das Prinzip in seinem »Rap der Generationen« mit dem Untertitel »Die Jahrgänge 1984 und älter grüßen die Jugend«. Schlagworte wie VHS und Sanostol, kontrastiert mit solchen wie Bro und Gendersternchen, verfehlten ihre assoziative Wirkung gewiss nicht. Beschwingt konnte es so in die Pause gehen.

Nach ihr flog das Publikum gemeinsam mit Gastherausgeber Matthias Kröner in »Three Steps« ins Glück, oder genauer gesagt: »mit dem Fahrstuhl durchs Dach / beim Tango!« In jugendlicher Selbstüberschätzung und amourösem Wahn schreitet hier das lyrische Ich zum Tanzwettbewerb – und wird für seinen Wagemut belohnt. Mit seinem nächsten Beitrag ging Kröner mitfühlend sowie anrührend auf das Thema Sterben ein und darauf, wie so ein Tod alles verändert. »Nach Opas Tod« heißt das Gedicht, es beginnt mit: »Nachdem Opa gestorben ist, / sagt Oma, / ist sehr viel kaputt gegangen im Haus«. Und es endet so: »Die Gegenstände, / sagt Oma, / waren an ihn gewöhnt. / Ich fasse die anders an.« Und in seinem Kindergedicht »Wanderung«, in dem sein junges lyrisches Ich durch einen ICE läuft, was natürlich wahnsinnig notwendig ist und Spaß macht, lässt er sich die grimmig diesem Treiben zuschauenden Erwachsenen in »lustige Ungeheuer« verwandeln. Ja, auf die Perspektive kommt es an im Leben!

Heike Nieder zeigte mit »Jungbrunnen« auf, dass ein Sprung in jenen zwar oftmals heiß ersehnt wird, aber keineswegs immer einer ins Glück sein muss: Bei ihr hüpft eine Oma ins verjüngende Wasser – und erst als windelbedürftiges Baby kommt sie wieder heraus. Doch selbstverständlich bleiben alte Leute in der Realität alte Leute. Den Zustand kann man kaum verändern – aber doch in ihn eigreifen: Darum, die Einsamkeit einer alt gebliebenen Oma zu überwinden, ging es im nun von Nieder vorgetragenen Jutta-Richter-Gedicht »Hinter der Gardine«. Die Grundaufforderung hier: Einfach mal vorbeigehen, hallo sagen, gerne auch mit einem selbstgepflückten Blumenstrauß! Sprachspielerisch und lautmalerisch austoben durfte sich die passionierte Kinderlyrikerin dann noch über ein Zungenknotenreimgedicht aus dem Kinderlyrikteil von Heike Haas, mit dem »Schnarchgedicht«, in dem der Klang des Schnarchens eindrucksvoll und vielfältig nachgeahmt wird.

»Ja / er siegte sich zu mir«

Wie begeistert man auf der Welt empfangen werden kann, stellte Christian Dörr heraus. In »Schwere Geburt« berichtet er davon, wie eifrig bis verzweifelt sich sein Vater durch frischen Schnee kämpfte, um seinen Neugeborenen sofort in die Arme schließen zu können. »Ja / er siegte sich zu mir«, heißt es hier ganz am Ende – so pathetisch wie anrührend. Noch einen Generationensprung mehr und wie glücklich hier das Beisammensein sein und machen kann, transportierte Dörr nun mit Versen von Peter J. M. Schneider: In »Krankenbett« bringt eine glücksquietschende Enkelin, die mit der obligatorischen Fernbedienung das Bett hoch- und runterfahren lassen darf im Krankenhaus, echte Freude in die an sich unschöne Situation des Großvaters, etwa heißt es dort: »Sie schauten einander / in die Augen. Sie strahlte. / Er lächelte.«

Ulrich Johannes Beil, selbst im Rentenalter, erinnerte an seinen Vater und seine Beziehung zu ihm. Nicht verklärend, sondern tiefgründig, ehrlich reflektierend und ergreifend. Und am Ende stellte er fest: »Sich stets knapp zu verfehlen, heißt, wir waren uns nah. Heißt: Wir sind es.« Eine besondere Liebeserklärung über die Generationen hinweg – und zugleich gewiss eine, die weit über die individuelle Situation hinausreicht, noch vielen Menschen Trost spenden, Kraft geben wird. Nach seinem »Mein Vater« brachte er noch Bernhard Setzweins »Der edle König endlich mein Buddy« mitsamt der Vorlage, nämlich Walther von der Vogelweides »Ich hân mîn lêhen«, zu Gehör. Zeitlos hieran: Erst wenn man sich sicher fühlt, kann man ein glücklicher Mensch werden. In der Setzweinschen Nachdichtung bedeutet das dann etwa: »Im Sommer hab ich’s luftig, im Winter einen warmen Herd.« Was will man mehr?

Kindheit und Alter – es schließt sich ein Kreis

Wie nah sich Kindheit und Alter sind, wie sehr sich im langen Leben eines Menschen ein Kreis schließt, brachte Christoph Leisten eindrucksvoll in »im hohen alter« (so der Anfang des titellosen Gedichts) auf den Punkt. Etwa wenn er schildert, dass sich die Großmutter nun, ganz kindergleich, wieder die Rinde vom Brot schneidet. Und in »deine Hände« (wieder dient der Anfang als Titelersatz) führt er den Senior-Kind-Vergleich gar noch weiter: »fast wieder zum kind geworden: ein ikonisches / bild, das sich als spiegel im spiegel offenbart«, heißt es dort etwa. Nicht ohne hinterher zu flehen: »bleib noch«. Und zu versichern: »wir werden dich nicht vergessen.« Mit einer ungewöhnlichen »Vita« rundete Leisten seinen Leseauftritt ab: In den Versen von Dagmar Nick steht etwa, man sei »Durch alle Feuer gegangen, auch / die Explosionen der Liebe«. Dazu wird versichert: »Und wenn / die nächsten Scharmützel / auf den Vulkanen begännen – / ich wäre dabei.«

Ulrich Schäfer-Newiger stellte »Kinderfragen«. Und damit solche Fragen, die leicht ausgesprochen und quasi nicht zu beantworten sind, wie: »Warum gibt es die Welt?« und »Wo war ich vor meiner Geburt?«. Überdies zeigte er auf, wie unterschiedlich die Generationen mit ihnen umgehen – die aber letztlich ganz zweifellos und liebevoll zueinander gehören. Und wie das so ist, mit dem Altwerden, machte er, durchaus schmunzelsatt, in seinem »Die Nilpferde« deutlich. Hier formuliert Schäfer-Newiger etwa: »Ich lese in einem mir unbekannten Buch, / das voller Anmerkungen von mir ist.«

Ja, manchmal sind die Verhältnisse auch schwierig

Das kürzeste Gedicht des Abends kam von der, wie sie schelmisch strahlend erklärte, kürzesten Dichterin des Abends. Melanie Arzenheimer gab dieses Poem kund: »Sicher ist sicher // Das ewige Leben vor Augen / einen Defibrillator / neben dem Weihwasserkessel / in der Friedhofskapelle / montiert«. Ein mindestens doppelbödiger Sinnspruch, der erst für kurze Stille und dann für viel beifälliges Gelächter sorgte. Mit »Kurze Irritation an der Grabstätte 198« von Hellmuth Opitz gab Arzenheimer dann noch ein durchaus humorgetränktes, aber viel stilleres Stück zum Besten: Am 30. Februar ist hier, laut Grabstein, jemand verstorben. Ein »Druckfehler: für die Ewigkeit in Stein gemeißelt«, kann man da sagen. Oder sich auch einfach freuen: »einen Tag mehr Lebenszeit spendiert«!

»Ja, jetz is Muttan endlich wegjeloofn.« Das attestierte Gabriele Trinckler zu Beginn ihres jüngsten und titellosen Sonetts in Berliner Mundart. Es schließt mit: »und Vaddan jammelt jetz janz zahm im Dreck«. Hier beweist Trinckler einmal mehr: Sie ist der weibliche Tucholsky unserer Zeit – und kann, scheinbar mühelos, Kodderschnautze und Tiefsinn, Alltagswiderwärtigkeit und humanistischen Humor zusammenbringen. Ja, manchmal sind die Verhältnisse eben auch schwierig. Aber sie sind. Und sie gehören beschrieben. Auch nicht leicht gemacht hat es sich Nora Gomringer in ihrem »pflegend, angehörig«, das Trinckler nachfolgend vorgetragen hat. Hier attestiert die Tochter: »Der Vater ist alt.« Und macht dies eindrucksvoll daran fest, dass er sein Geschirr nicht mehr in Schränke wegräumt, sondern das wenige, was er braucht, in Griffweite stehen lässt. Doch sie merkt auch an: »Ich bin nicht mehr jung.« Und zuweilen müsse sie heulen »wie der Hund«.

Feier des Lebens – gerade weil alles aussichtslos ist

Dass man das Leben feiern sollte, gerade weil es so fragil ist, unterstrich Thomas Hald mit seinem »das pflänzchen«: Er weiß schon längst, das Leben kann sich selbst in seinem brüchigen Balkonbeton einnisten – dort aber niemals lange überleben. Hingerissen von ihm zeigt sich der Dichter trotzdem. In »flusspoem« von Jürgen Flenker gab er sich dann als »ein flusspoet auf wortsuche«, verband so aufs Neue menschengemachte und natürliche Welt.

Gabriele Wenng-Debert nahm dann die Zuhörerschaft mit an einen besonderen Ort: »Alter Südlicher Friedhof«. Und sie verkündete, so sachlich wie emotional: »Gleich hinterm Spitzweg / liegt mein Urgroßvater.« Sie zeigte auf, wie sehr ein Mensch zu einer Stadt, zu einem Ort gehören kann, und das schon und für immer. So kommt es auch, dass der, über den es heißt »Er hat Pläne gemacht / von diesem Friedhof«, jenem nun auch in alle Zeit angehört – und damit einer »geheilten Welt«. Wie ein Mensch bereits im Leben schwinden kann, legte Wenng-Debert dann über Rumiana Eberts »Mutter« dar: Hier lebt die thematisierte Vorgängergeneration noch – und doch auch irgendwie schon nicht mehr: Der Ehering ist zu groß geworden, die Rente zu klein und die »Last der Reisetasche« quasi unerträglich. Ins Unermessliche gewachsen ist hingegen: die Verlegenheit.

Der Geruch des Lebens im Tode

Meditativ über einen ungeheuren Verlust dachte Lorena Pircher in »küche II« nach: »habe auf dem tisch den letzten apfel an dem noch / geruch von dir«, setzt es ein – und weiter ganz auf Sinneseindrücke und Assoziationen. Sprachlos aber endet es, mit einer offensiven Leerstelle, einem deutlichen Sprachversagen – im Nichts. Ebenso setzt auch ihr zweites Gedicht ein, nur dass, was zuvor Weißraum war, nun durch einen Gedankenstrich dargestellt wird. Im mündlichen Vortrage aber ist beides: Schweigen. Hier nun jedoch folgt, nach den einführenden Worten »Dann ist noch einmal / die Zeit vergangen« im titellosen Gedicht, eine einfühlsame Erinnerung an eine Unbenannte, die aber die Oma sein dürfte. Abschließend las Pircher das Gedicht »Zwischenstand« von Angelika Stallhofer, dessen zentrales Prinzip es ist, dass jeder Vers mit dem Wörtchen »einmal« beginnt und das letztlich klarmacht, dass die besonderen Ereignisse das Leben prägen – und zugleich auch die zu vernachlässigenden sind.

Kindheitserinnerungen, die in die Ewigkeit reichen, ließ, als letzte Vorträgerin des Abends, Sophia Lunra Schnack auferstehen. Um einen Baum ging es in ihrem titellosen Gedicht mit kurz umgebrochenen Versen, die die Impressionen und Gedanken zu Gedankenflittern werden lassen, um Kindheit und Katze und seinen, also des Baumes Schattenwurf. Und zum Schluss des Abends trug sie einen Zweizeiler vor: das Gedicht »wissen, wie es geht« von Gerhard Ruiss: »es ist vor 6 8 10 12 14 16 18 21 verboten / und von 30 40 50 60 70 80 90 an zu kompliziert«. Sicherlich keine falsche Beobachtung – und wie man aber diesen gordischen Knoten durchschlagen kann, wurde danach im voll besetzten Lyrik Kabinett noch eine Weile inspiriert diskutiert – selbstredend neben viel andren Dingen. Gespannt konnte man dabei auch schon auf das kommende Jahr vorausblicken: Das klassische lyrische Thema »Metamorphosen« wird 2026 im Mittelpunkt von DAS GEDICHT stehen, wie Anton G. Leitner in der Interviewschlussrunde verriet, und mit Sophia Lunra Schnack sowie Lorena Pircher werden zwei junge Schriftstellerinnen als Gastherausgeberinnen fungieren und mit ihm zusammen erstmals die buchstarke Jahresschrift im Trio edieren.