Das direkte Vorbild ist:

Christian Morgenstern

Die Trichter

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.

Durch ihres Rumpfs verengten Schacht

fließt weißes Mondlich

still und heiter

auf ihren

Waldweg

u. s.

w.

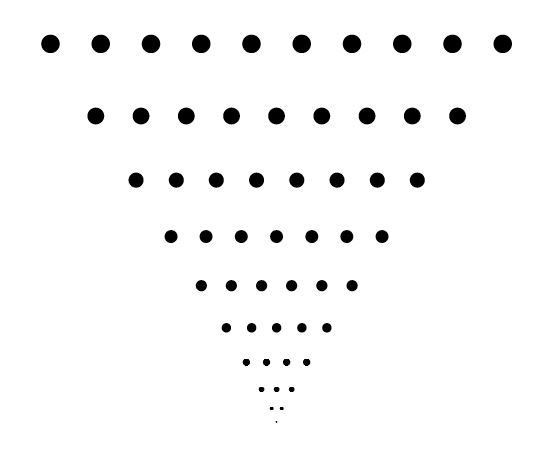

Anverwandelt hat sich Uwe-Michael Gutzschhahn für sein »Gedicht vom Verschwinden« Christian Morgensterns »Die Trichter« mithilfe der Übersetzung in eine radikale Form der konkreten Poesie. Der Ansatz der konkreten Poesie, wie sie von Eugen Gomringer in Anlehnung an die Strömung der konkreten Kunst erfunden worden ist, besteht letztlich darin, den Verweis möglichst zu unterlassen. Alles soll, bei konkreter Kunst wie bei konkreter Poesie, so weit es geht, für sich selber stehen; es (also z. B. das Zeichen) bedeutet im Idealfall nichts weiter, es ist – und wirkt nur als es selbst, also ganz konkret (und nicht erst mittelbar, assoziativ, stellvertreterhaft etc.). Man kann diesen Ansatz auch als Gegenentwurf zum Konzept von Chiffre und Allegorie deutlich machen.

Gutzschhahn nimmt das Morgenstern-Gedicht – das aufgrund seiner Gestalt und der sich, passend zum Inhalt, auflösenden Sprachzeichen als Vorläufer der konkreten Poesie gilt – und hievt es sozusagen auf die finale Stufe dieser Richtung: Die Sprache, ja selbst das von seiner Natur aus ja zwingend verweisende Schriftzeichen ist hier quasi abgeschafft. Im Korpus selbst gibt es nur noch das Zeichen an sich, lediglich die Überschrift – als einordnendes Element – weicht hiervon ab. Dabei wird auch die Formensprache des Gesamtbilds auf die Spitze getrieben: Es geht hier, ganz der Moderne zugewandt, um strikte Geometrie – und um ein Übertrumpfen der Vorbilder auf diesem Feld, also etwa einen noch schmaleren Fuß, als er bei Morgenstern zu finden ist.

Insbesondere zwei Überraschungen gilt es dabei zu erleben: Erstens sind strikte Mathematik und größte Formstrenge im Lyrischen zu finden. Und da also das Hochrationalistische ins zutiefst Künstlerische fällt, wird eine Spannung geschaffen, die zugleich über einen großen Schuss Humor aufgelöst wird bzw. seitens des Lesers aufgelöst werden muss.

Zweitens führt der mit großer Konsqequenz ausgeführte Nichtverweis auf Anderes zu besonders grundlegenden Aossziationsräumen und Aussagen, und dies nicht nur kunst- und literaturgeschichtlich, sondern auch ganz unmittelbar inhaltlich sowie menschlich grundlegend: Das Verschwinden wird gerade durch seine Bezusglosigkeit als so universell präsentiert, wie es das ja auch ist (man denke nur etwa an die berühmte Gyphius-Sentenz, mit der sein Sonett »Es ist alles eitel« – wobei »eitel« hier selbstredend »vergänglich« meint – anhebt: »Du sihst / wohin du sihst nur Eitelkeit auff Erden.«). Diese ausgestellte Universalität wiederum bringt Anknüpfungspunkte und Verweise sonder Zahl mit sich – in der scheinbaren Bezugslosigkeit entsteht mithin ein wahres Bezugsrauschen.

»Gedichte mit Tradition« im Archiv

»Gedichte mit Tradition« im Archiv