Die Behauptung ›Lyriker haben keinen Humor‹ gehört zu den unausrottbaren Missverständnissen. Doch gerade in dieser literarischen Gattung blüht Humor in allen Facetten. Alfons Schweiggert stellt an jedem 25. des Monats lyrischen Humor und humorvolle Lyriker in seiner Rubrik »Humor in der Lyrik« vor. Als Kolumnist von DAS GEDICHT blog will er damit Anregungen geben, Humor in der Lyrik zu entdecken und humorvolle Vertreter dieser Gattung (wieder) zu lesen.

Ernst Jandl, Sohn eines Bankangestellten, Gymnasium, Abitur, 1943 Militärdienst, amerikanische Gefangenschaft, Lehramtsstudium. Dann Lehrer an einem Wiener Gymnasium. Ja, wo bleibb da da hummoooa…?

1956 wurde er auffällig mit experimentellen Gedichten, in denen das Wortgeklingel des Alltags, der Lärm der Banalitäten und atomisierten Denkstrukturen der Moderne deutlich werden. Er machte angesichts der Fehlerhaftigkeit menschlichen Lebens den sprachlichen Fehler gleichsam zum Kunstmittel. Er zerlegte in seinen Texten die Sprache, sezierte förmlich deren Einzelteile, legte Wörter wie Stolpersteine aus und entwickelt dabei als neue Art von Gedichten, die so genannten »Sprechgedichte«, die »erst durch lautes Sprechen wirksam werden«, so Jandl. 1956 erschien sein erster Gedichtband »Andere Augen«, aber Kritiker und Leser reagieren ablehnend. Man nannte ihn »Sprachzerfetzer«.

Als ein paar seiner Gedichte in der Mainummer der »Neuen Wege« (Heft 123), »einer österreichischen Kulturzeitschrift, die vor allem an Schulen verbreitet war« erschienen, so erinnerte sich Jandl, hatte »das fürchterliche Reaktionen zur Folge. Lehrer protestierten, Gewerkschaften protestierten. Jede Möglichkeit der Veröffentlichung, sei es in einer Zeitschrift oder im Rundfunk wurden dadurch abgeschnitten.« Für die nächsten zehn Jahre wurde Jandl totgeschwiegen. Auch Verleger konnten mit seinen Experimenten wenig anfangen, selbst Suhrkamp nicht, der ihm mitteilte, er sei »ein Dichter ohne Sprache«. Sie waren irritiert von seinen Texten mit den Veränderungen und Entstellungen am Wort, mit verwirrenden Buchstaben-Auslassungen und Silben-Missbildungen, mit gewagten Worterfindungen und -umformungen, ganz zu schweigen »von der Amputation und Transplantation von Worten«. Man nahm ihm seine Bemühungen umso weniger ab, als er sich politisch eher konservativ gab und mit bürgerlichen, manchmal recht steifen Umgangsformen eines konservativen Deutschlehrers auftrat.

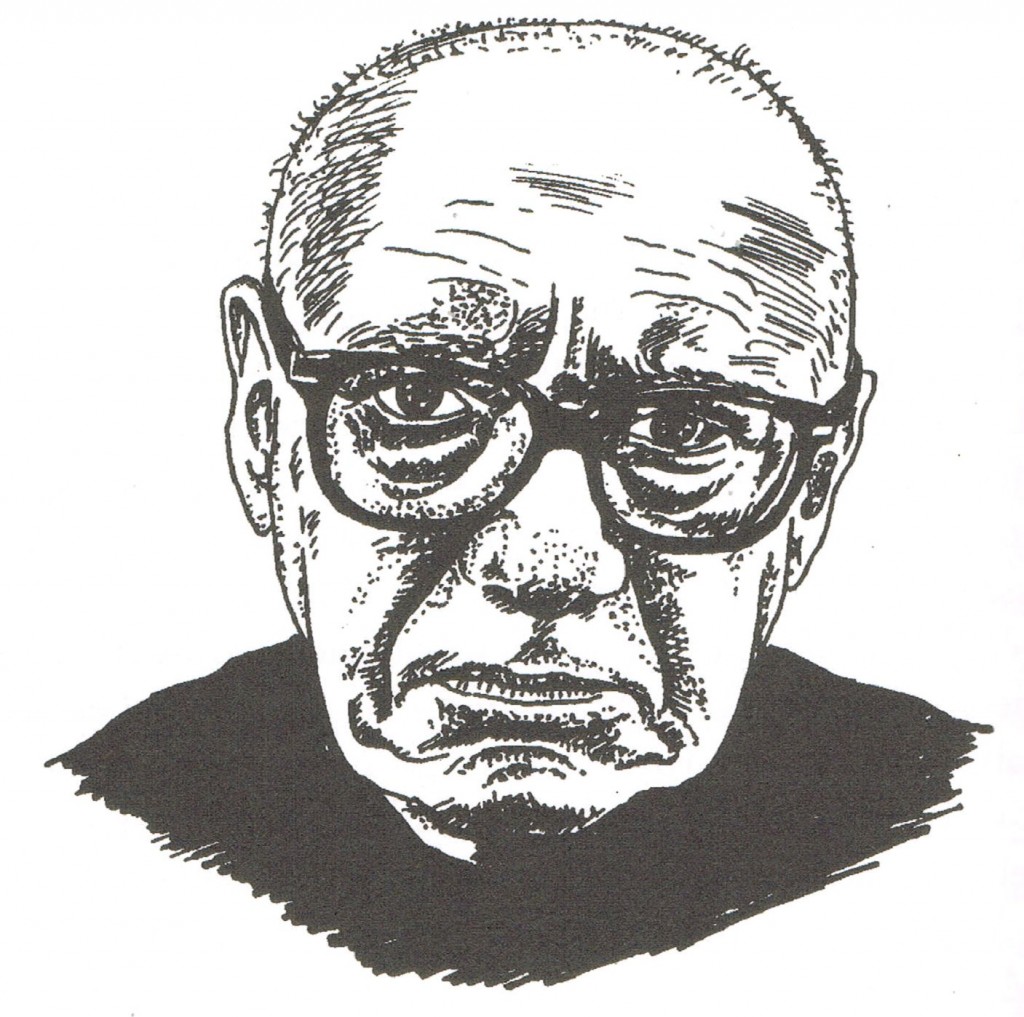

Gegen heftigste Widerstände versuchte er seine Sprechgedichte auf Lesereisen durchzusetzen. Untrennbar waren die Lautexperimente mit der Stimme dieses Wortakrobaten verbunden. Niemand las Jandl wie Jandl selbst. Ihn bei Lesungen zu beobachten, wie er sich die hohe Stirn rieb, immer wieder die große Brille zurechtrückte und seine Texte förmlich herausschwitzte, war allein schon ein Erlebnis. Mit grimmigem Witz wehrte er sich gegen jede Vereinnahmung und unterlief billigen Humor, indem er die Sprache in ihre kleinsten Teile zerpflückte und sie wieder neu zusammenfügte.

1966 wagte Klaus Wagenbach eine Schallplatte mit Jandls Gedichten aus dem Band »Laut und Luise«, von ihm selbst vorgetragen, auf den Markt zu bringen. Sie wurde ein Erfolg, aber zunächst nur bei Kindern. Erst nach und nach kamen auch die Erwachsenen auf den Geschmack, primär allerdings wegen der komischen Wirkung des Vortrags. Manche hielten alles nur für verspielten Klamauk, bemerkten nicht, dass tiefe Melancholie und anarchischer Witz in seinen Gedichten steckte. »Die rache / der sprache / ist das gedicht«, so Jandl. »Ich selbst kann dabei nicht lachen«, sagte er, »sondern lese mit gleichbleibend ernstem Gesicht, aber gewiß gibt es darunter Texte, die ein Lachen verdienen und es von den Zuhörern bekommen; andere auch, die ein Lachen anfangs provozieren … und schließlich viele, bei denen es zu lachen gar nichts gibt.« Für ihn war Spaß also nur ein Nebenprodukt seiner ausgefeilten Sprachkunst, von der er sich wünschte, dass man sie ernst nimmt. Er verarbeitete alle Spielarten des Komischen verblüffend neu, von Scherz, Satire, Ironie bis hin zu schwarzem Humor und obszönem Witz und griff damit das Fundament der Sprache selbst an. Nach und nach wurde er geradezu populär, etwa mit Gedichten wie »lechts und rinks«, die man nicht »velwechsern« kann: »werch ein illtum!« Und immer wieder kotzte »ottos mops« nicht nur in die Kinderzimmer.

Bereits 1982 dachte der starke Raucher Jandl daran, dass er bald »verbraucht« sein würde, wie er mir in seinem Buch »die bearbeitung der mütze« in einer Widmung gestand: »wer so viel raucht ist bald …« Damals plante er eine Auswahl seiner Gedichte für Kinder von mir illustrieren zu lassen.

Er sandte mir nach und nach geeignete Gedichte, ich ihm Illustrationen dazu. Unser Buchprojekt begann Jahr für Jahr zu wachsen, immer wieder unterbrochen von Jandls eigenen Schreib- und Leseaktivitäten. Unermüdlich trat er als Rezitator und unnachahmlicher Klangkörper seiner Sprachfetzen auf, als bisweilen geradezu selbstzerstörerisches Instrument seiner komprimierten Dichtung sozusagen, er skandierte und brummte, ließ seine Stimme knattern, stottern und keckern. »Er schrie, er flüsterte, biss in die Sätze hinein, riss sie, unendlich schweigsam in Stücke«, beobachtete der Schriftsteller Wolf Wondraschek. Seine Hörer und Leser entdeckten den Witz im Ernst und den Ernst im Jandl. »Einmal am Tag jandln, das wird dich verwandln«, lautete die Devise seiner Fans.

Jandls späte Texte begannen immer mehr galligen Humor zu spucken, ließen das Lachen im Hals stecken bleiben. Es sind Gedichte über eine sich verfinsternde Welt in »heruntergekommener sprach«, die an die gebrochene Sprechweise von Ausländern erinnert. Bezug nehmend auf seinen Vornamen Ernst meinte Jandl, eigentlich müsse er nicht Ernst, sondern »Entsetzt« Jandl heißen, zusammengezogen »Entszt« Jandl.

Die letzten Lebensjahre waren geprägt von Kampf gegen seine Herzerkrankung und seinem wachsenden Zweifel am Schreiben. Drei Wochen vor seinem Ende erkundigte er sich bei seinem Lektor, wie denn »das Sterben geschehe, ob sich daraus ein Gedicht machen lasse? Zuerst verabschiede sich die Hand vom Fuß, dann der Arm vom Knie, der Kopf von den Beinen, der Rücken von der Brust, die Schultern vom Becken, das Herz von den Augen und dann, dann zerfalle das Ich.« Wenige Wochen vor seinem 75. Geburtstag starb der geniale Experimentator und Sprachkomödiant am 9. Juni 2000.

Übrigens unser Buchprojekt war so gut wie fertig. Erschienen ist es noch nicht, aber »eile mit feile, eile mit feile …«, wie jandl in seiner »etüde in f« forderte. Und ich höre seine durchdringende Stimme, wie sie dröhnt, keckt und poltert und wie er damit tiefernst sich und den anderen den Schmerz von der Seele scherzte.

Jandl ging es darum, wie er in einem Brief an Helmut Heißenbüttel schrieb, etwas zu erschaffen, »bei dem Sprache so verwendet wird, daß man nicht das Gefühl hat, es sei nichts geschehen … Etwas, bei dem man aus dem Sessel fährt.« Chapeau, Meister Jandl! Das ist Ihnen gelungen!

»Humor in der Lyrik« wird Ihnen von Alfons Schweiggert präsentiert. Der Münchner Schriftsteller veröffentlichte neben Erzählungen und seinem Roman »Das Buch« mehrere Lyrikbände, Biographien und Sachbücher sowie Kinder- und Jugendbücher. Nach mehrjähriger Lehrtätigkeit als Institutsrektor am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München ist er seit 2010 freischaffender Autor. Schweiggert ist Präsidiumsmitglied der Schriftstellervereinigung Turmschreiber und Vorstand der »Karl Valentin-Gesellschaft«.

Alle bereits erschienenen Folgen von »Humor in der Lyrik« finden Sie hier.