ein Lesungsbericht von Jan-Eike Hornauer (Text und Fotos)

Schleswig. Es ging: um alles und nichts. Man war betroffen und musste laut lachen. Menschliche Untiefen standen im Mittelpunkt und tierische Sehnsüchte. Die Alltagsbeobachung paarte sich mit der Schilderung ganz außerordentlicher Ereignisse. Das herrlich alberne Wortspiel folgte auf bedrückende Verse zum Grauen des Krieges. Schwungvoll gereimte und fast sprachlos knapp umbrochene Verse standen dicht nebeneinander. »Offen« ist das (Nicht-)Motto der aktuellen Ausgabe von DAS GEDICHT, und so zeigte sich auch die Nordpremiere der Jubiläumsausgabe außerordentlich vielgestaltig. Dass die anderthalb Stunden so abwechslungsreich waren, gründete zudem darin, dass die zehn Dichterinnen und Dichter, die am Freitag, den 12. Mai 2023, in dem Haus der Kulturstiftung Schleswig lasen, neben zwei eigenen Gedichten aus DAS GEDICHT 30 und vereinzelt aus DAS GEDICHT 29 (»Hoffnung & Aufbruch«) auch noch jeweils zwei Lieblingstexte aus der aktuellen Anthologie vortrugen, die aus der Feder von Autorenkolleginnen und -kollegen stammen. Das Ergebnis: ein sehr kurzweiliger Abend mit viel Tiefe und auch ordentlich Humor.

Rückblick auf die Anfangsjahre: »eine tolle Zeit, eine Zeit des Aubruchs«

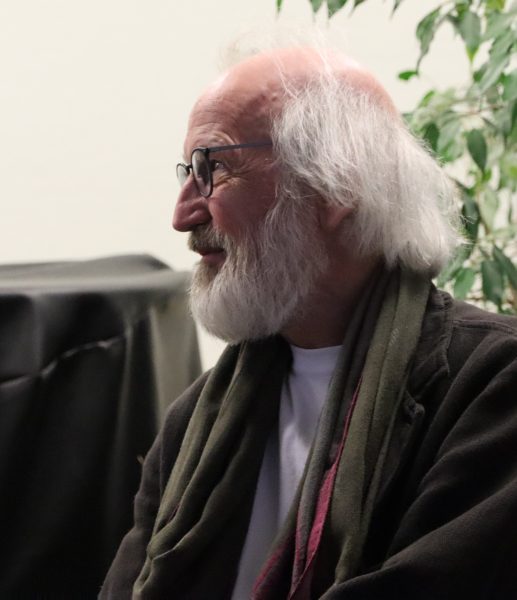

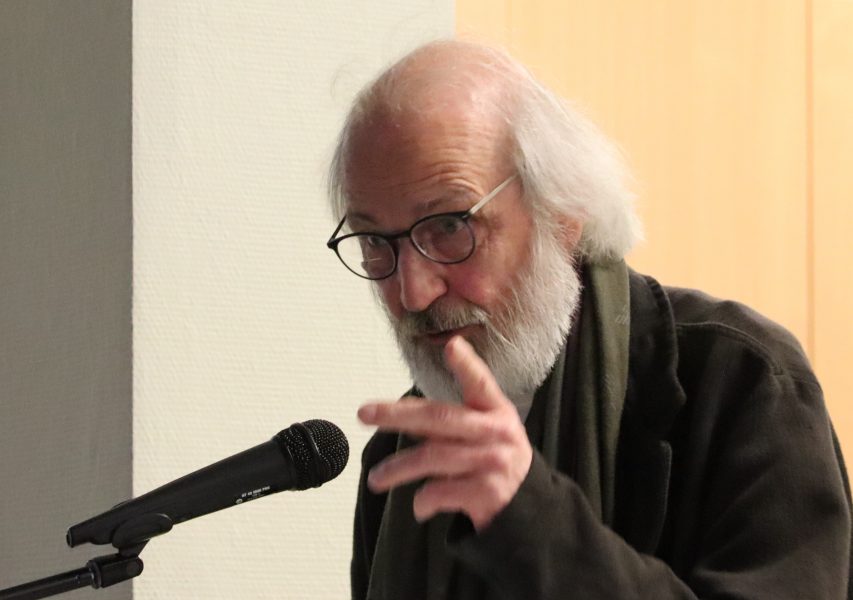

Ihre Freude darüber, dass nun endlich, nach der Corona-Zwangspause, die »längst schon etablierte Zusammenarbeit« von DAS GEDICHT und der Kulturstiftung Schleswig-Flensburg fortgesetzt werden konnte, brachte Claudia Koch, zuständig für die Kulturförderung der Stiftung, einleitend zum Ausdruck. Dann übergab sie das Wort an Michael Augustin, Dichter, Kulturveranstalter und jahrzehntelang Lyrikvermittler bei Radio Bremen. Mit gewohnter Lässigkeit, mit Witz und dabei bestens präpariert (etwa wusste er zu jedem Autor eine zündende Anekdote oder ein paar treffende Verse aus dessen Feder vorzutragen) moderierte er die norddeutsche Festlesung zur Jubiläumsausgabe von DAS GEDICHT.

In einer bündigen Interviewsequenz befragte er dabei zunächst Anton G. Leitner, den Herausgeber von DAS GEDICHT, zu dessen Zeitschrift, die seit nunmehr drei Dekaden einmal jährlich erscheint, sowie zum Wandel in der deutschsprachigen Lyrikszene in jenem Zeitraum. Er räumte dabei ein, dass er nicht neutral sei, schließlich habe er vor zehn Jahren als Co-Editor eine Ausgabe von DAS GEDICHT mit verantwortet, was »ein großes Erlebnis« für ihn bedeutet habe – und eine intensive Zusammenarbeit, die anhaltend verbinde.

Wie gut sich die beiden verstehen, zeigte sich dabei umgehend, denn als Leitner nun gleich darauf ansetzte, wortreich weiter auszuholen, unterbrach der Radioveteran ihn geschwind und raunte dem Publikum zu: »Wenn er erstmal anfängt … man muss ihn sofort stoppen!« Er lachte, und Leitner nickte amüsiert und überließ Augustin wieder die Gesprächsführung.

Worin er den größten Unterschied der Lyrikszene von damals zu heute sehe, wollte Augustin von Leitner wissen. »Es war knapp nach der Wende, eine tolle Zeit, eine Zeit des Aufbruchs«, erklärte dieser. Eine besondere Freude sei es für ihn gewesen, dass er, schon vor dem Mauerfall über zahlreiche Kontakte zu Regimekritikern verfügend, diese nun problemlos habe treffen und auch gleich in seine Lyriksammlungen aufnehmen können. Und natürlich stimme ihn »unendlich traurig, was jetzt passiert; wir bekommen wieder etwas wie den Kalten Krieg«. Eine solche Entwicklung habe er damals für unmöglich gehalten.

Thematische Offenheit und ein Vierteljahrhundert ohne Subventionen

Und das Alleinstellungsmerkmal von DAS GEDICHT? Das sei die Offenheit, so Leitner. Stets hätten hier »alle Stränge der deutschsprachigen Poesie« abgebildet werden sollen, etwa akademische Dichtung und Realpoesie zusammenfinden sollen. Andere Publikationen wollten oft nur eine ausgewählte Strömung voranbringen, dies sei nie das Anliegen seiner Zeitschrift gewesen – wenngleich natürlich schon ein besonderer Schwerpunkt auf der Realpoesie liege, also der verständlichen und das Alltagserleben behandelnden Dichtung.

Zudem sei ungewöhnlich, dass er ein Vierteljahrhundert lang ohne staatliche Subventionen ausgekommen sei – dafür müsse er aber auch seiner Frau Felizitas sehr danken, schließlich habe er nie Gehalt für sich aus seinem Verlag entnehmen können, und für seinen Lebensunterhalt habe immer sie über ihre Hausarztpraxis gesorgt.

Seine drei Highlight-Ausgaben von DAS GEDICHT? »Vom Minnesang zum Cybersex. Geile Gedichte« von 2000, weil es bis heute die Bestsellerausgabe der Zeitschrift sei, damals sogar im Spiegel und auf RTL thematisiert. Die Religionsausgabe ein Jahr später, auch wegen des Kontrapunkts. Hinzu komme noch die Ausgabe »Wenn Poeten reisen«. Hier musste Augustin lachen, schließlich hat er die Ausgabe von 2013 als Co-Editor mitbetreut, und der Gedanke lag nahe, dass Leitner mit seiner Antwort vor allem charmant sein wollte. Doch dieser wiegelte ab und erklärte, es gebe hier tatsächlich eine ganz große und klar greifbare Besonderheit: Es handele sich um die erste Folge von DAS GEDICHT, die – in einer großzügigen Auswahl – auch auf Englisch erschienen sei (DAS GEDICHT chapbook, Vol. 1, »Pegasus & Rosinante. When Poets travel«).

Von Krieg, Liebe und einer Schnabeltasse, die fliegen will

Zur Lesung wurden die Autorinnen und Autoren paarweise vorgestellt (wie etwa auch schon bei der Präsentation von DAS GEDICHT 30 im Lyrikkabinett München). Das erste Duo bildete der Moderator der Nordpremiere selbst zusammen mit seiner Ehefrau Sujata Bhatt. Die beiden machten denn auch gleich die ganze Bandbreite des Abends deutlich.

Bereits ganz am Anfang steckte Michael Augustin mit seinen beiden Gedichten aus DAS GEDICHT #30 schon ein weites Feld ab. Er begann mit seinem Beitrag aus dem wie stets von Uwe-Michael Gutzschhahn zusammengestellten Kinderlyrikteil: ein sprachspielerisch-märchenhafter Text, in dem es darum geht, dass eine Schnabeltasse und eine Matratzenfeder, obwohl sie dem Namen nach Vögeln teilweise ähnlich sind, nicht fliegen können. Und wie sie schließlich gemeinsam diesen Missstand überwinden – mittelbar nur zwar, dafür aber innig gemeinsam. Und in seinem Beitrag aus dem Hauptteil von DAS GEDICHT 30 dann geht es ganz ernst zu, mit brutaler Realität, wurzelnd in dunkelster Zeit und – leider notwendig – eindringlich mahnend auf uns heute verweisend. Nur sieben Verse ist dieses Gedicht lang – und voll trauriger Wucht. Es ruft auf zum friedvollen Zusammenleben, indem es auf die Gräueltaten Nazi-Deutschlands verweist. Es zeigt Notwendigkeit – doch Hoffnung ist nicht viel in ihm. Sein Titel: »Jüdischer Friedhof, Czernowitz«.

Den spielerischen Umgang mit der Fantasie gab’s, freilich etwas erwachsener, auch bei seiner Frau Sujata Bhatt (die ihre Texte im englischen Original vortrug, ihr Mann lieferte dann die deutsche Übersetzung). In »Meine große Schwester« gibt sich diese, zutiefst verschossen, dem berühmten »Er liebt mich, er liebt mich nicht«-Spiel hin – vollführt es nacheinander, Sorte für Sorte, mit allen Blumen im Garten, bis dieser ganz prachtlos ist. Doch das erweist sich als gar nicht so schlimm, denn über das Auszupfen des Blütenzaubers hat sich auch aller Liebesdruck herrlich aufgelöst (übrigens das einzige Gedicht des Abends aus »DAS GEDICHT 28: Die Wiederentdeckung der Liebe«). In »Der Krieg« wandte sie sich dann ebenfalls der schrecklichsten Seite des Menschen zu. Doch Hoffnung verströmte Bhatt kurz darauf auch: mit »Die Schönheit von rien« und »Hoffnung«, zwei Gedichten, die zeigen, dass in Kultur und Ästhetik Trost und Lebenssinn zu finden sein können. Auch diese lyrischen Texte haben dabei etwas Spielerisch-Leichtes – aber wie weit sind sie doch entfernt von der Schnabeltasse ihres Gatten!

Das Private tritt neben die Weltpolitik

Herrlich albern und tiefernst, romantisch zart und tierisch schräg, so also hatten sich schon die ersten beiden Poeten präsentiert, und so ging es eben auch weiter: Anton G. Leitner rezitierte seine zwei Texte aus der Jubiläumsausgabe von DAS GEDICHT, die zudem in seinem druckfrischen Erinnerungsbuch »Vater, unser See wartet auf dich« erschienen sind. Trauernd, zärtlich und schreiend komisch näherte sich hier der Lyriker über Momentaufnahmen und eigene Reflexion dem kürzlich verstorbenen Vater an – und damit auch sich selbst und einem Stück BRD-Geschichte. Neu an diesem Abend: Neben das allgemeine Grauen, trat nun auch das ganz persönliche, die Weltpolitik wurde um die zutiefst private Erfahrung ergänzt.

In seinen ausgesuchten Favoritengedichten widmete Leitner sich dann dem Thema Kunst und Welt (nahm hier also einen vergleichbaren Pfad wie Sujata Bhatt), erst bedrückend (»Finistère« von Ron Winkler thematisiert den Krieg gegen die Ukraine und die Frage, wie denn nur die Auswirkungen dieser Katastrophe angemessen in einem Gedicht zu erfassen wären), dann beschwingt (Gerhard Rühms »Kleines Geigenbaumärchen«).

Im gegenwärtigen Alltag des friedlichen norddeutschen Landlebens zeigte sich nachfolgend Bärbel Wolfmeier zuhause, auf Plattdeutsch zunächst mit dem eigenen Gedicht »Hildegard«, in dem es um Ziegen geht und Hühner, lahmgelegte Mähroboter, den Dithmarscher Landregen und den Wandel der Zeit. Dann folgten drei Fremdpoeme, die eben jene Stoßrichtung perfekt unterstützten und so den Auftritt fraglos abrundeten: Renate Meiers »damals«, Erwin Messmers »Moment« und »Gewiss Frühling« von Laura Schwarz.

Den Irrsinn des modernen Menschen, der sich auf Baustellen verschalt (will wohl sagen: verpuppt, der Welt entfremdet), brachte Marcus Hammerschmitt zur Sprache, ergänzt um sein thematisch passendes Gedicht »Kubik«. Seine Auswahltexte, die er anschließend präsentierte, gehen ebenfalls vom konkreten Jetzt aus, scheuen jedoch gleichfalls nicht die Metaphorik, sie kreisen um unschuldige Grundschulanhimmelung (das heiter beschwingte »Fibelliebe« von Jan Koneffke) und die Frage, wie sich Deutschland auf der Venedig-Biennale im nächsten Jahr darstellen soll (»17 Gestaltungsvorschläge …« von Nora Gomringer).

Wenn die Kinder gehen – und die Petersilie friert

Häuslich und skurril wurde es dann mit Annette Oellerking, sie nahm das Publikum mit ins heimische Hochbeet und zeigte dort federleicht, was (soziale) Kälte ist, wie etwa Petersilie unter ihr leidet – und wieviel Trost ›mitpflanzliche‹ Wärme bringt. Mit »Drei Frühstücksteller« verarbeitete sie darauf das durchaus schale Gefühl, das sich – wer könnte das nicht nachvollziehen? – breitmacht, wenn die eigenen Kinder plötzlich so flügge werden, dass sie das Elternhaus ganz verlassen.

Im Privaten vollkommen beheimatet, dabei aber allgemeingültig und versöhnlich zeigten sich auch ihre zwei Favoritengedichte: Oellerking trug Christian Lorenz’ »Stargelichter« vor, das den Blick aus dem Garten aufs Vogeltreiben beschreibt, sowie den assoziativen Raum, den dieser eröffnet, und Sulamith Sommerfelds »Therapie«, das sich metaphorisch mit dem eigenen Ich beschäftigt, gut nachvollziehbar, sicherlich für quasi jedermann zutreffend.

Aufs Tierische, das zumeist ja auch deutlich das Menschliche ist, habe ich selbst mich mit meinen eigenen Gedichten kapriziert: Humorvoll, wenn auch stark tragisch konnotiert, war mein »Antarktisches Abenteuer« aus DAS GEDICHT 30, das am Ende der zweiten Strophe ein bestürztes und mitleidvolles vielstimmiges »Ohhhh« des Publikums (der Saal im Haus der Kultur war gut besetzt) evozierte und nach der dritten Strophe zugleich weitere Mitleidsbekundungen und Lachen hervorrief. Eine lustvolle Spannungsauflösung ganz ohne Geschmäckle gab es dann bei meiner »Zoologischen Beobachtung« aus der 32-seitigen »Lyrik für Kids«-Jubiläumsbeilage. Danach rezitierte ich noch Patrick Becks versöhnliches und lebensweises Haiku »Die Hände gleiten ab«, in dem es darum geht, dass wir doch Spuren auf dieser Welt hinterlassen, auch wenn es manchmal nicht so scheint, und die »Symphonie des Sommers« von Matthias Kröner, die dem Lärm der nachbarschaftlichen Gartengeräte die eigene Gelassenheit entgegensetzt.

Performance voller Witz und auch mit Tiefe

Thilo Mandelkow, unbestritten der Performer des Abends, übernahm nun. Mit seinem Witz und Temperament, seiner scheinbar ungestümen und doch punktgenauen Darbietung sorgte er im Publikum für überschwängliche Begeisterung. Hintergrund für seinen Auftakt, bei dem er mit großen braunen Säcken auf die Bühne eilte, in denen er erst einmal in Slapstickmanier herumwühlte und aus denen er hektisch verschiedene Gegenstände hervorholte, die er gerne auch gleich verwarf: Er hatte die schwierige Aufgabe zu lösen, sein grafisches Gedicht »Buntstifte raus! Malzeit!« im Zuge einer Lesung vorzustellen. Letztlich löste er dies über ein Roll-up, auf dem er sein »Mitmachanmalbildgedicht« (eigentlich in schwarz-weiß gehalten, doch hier schon fertig koloriert) in bester Lehrermanier mit Zeigestab vorführte, während er den zugehörigen Text lustvoll deklamierte (eine kleine Hintergrundinfo: der verrückte Poet ist tatsächlich Pädagoge – und bei seinen Schülern, wie man hört, auch sehr beliebt). Anschließend amüsierte er noch mit seinem »Kurz vor Unterrichtsbeginn«, in dem eine kaputte Schultoilette zu einem freien Tag für alle führt. Und er brachte das »Raptil-Poem« von Meike Harms zum Metronom im Sprechgesang, las dann das nachdenklich machende Kindergedicht »Kindertraum« von Inge Meyer-Dietrich – und spielte gar noch für den Frieden auf der Ukulele.

Politsatire und Beseligung

Im Anschluss beklagte Philip Saß »Das harte Los der dänischen Spinnennetzfischer«, in dem er – übrigens in Sonettform – mit großer dramatischer Geste und in klassisch balladenhaftem Ton, an Shantys und an alte Arbeiterlieder erinnernd, letztlich dies beklagt: die Unmöglichkeit des Fischfangs mit Spinnennetzen. Und die Unabdingbarkeit, eben dieses doch zu versuchen. Das ist natürlich in sich absurd und amüsant – doch der Klageton aus dem Lied schwappt auch hinüber in die Wirklichkeit, denn schließlich ist es eben auch ein Bild des realen Lebens und somit mit Tragik echter Größe grundiert. Folgerichtig reagierte das Publikum amüsiert, doch mit einer inhärenten Bedrückung – einfach nur rauslachen, das geht eben nicht bei dieser Art von komischer Lyrik. Politsatirisch schloss Saß dann an, und zwar mit dem Versprechen der »Abschaffung der Schwerkraft«. Der hohe Ton und der niedere Alltag, dazu ein literaturgeschichtlicher Hintergrund, der etwa auf den Expressionismus verweist oder eben auf die traditionelle Sonettform, das war auch seinen drei Auswahlgedichten zu eigen: »Grüner Spargel« von Jan Wagner, »Seebad« von Carsten Stephan und »Melancholie eines nassen Hundes« von Manfred Peringer.

Abgeschlossen wurde der Abend schließlich von Manfred Schlüter. Er führte mit seinem »Erntefest« in ein hitziges und rauschhaftes, aber durchaus reales Bild seiner Vergangenheit: Hier wird gefeiert, dass der Spießbürgerbalken nur so kracht! Und wohlwollend sieht es Schlüter, doch auch wie absurd so manches in der Szenerie ist, etwa die glühende Zigarette in dem Schnabel eines ausgestopften Jagdfasans.

Mit seinem »Ich« aus dem »Special für Kids« verlor er sich dann aufs Angenehmste in allgemeiner Himmel- und Weltbetrachtung – und fand genau so ganz zu sich. Beseligt konnte man sich nun fühlen, gut drauf, ohne überdreht zu sein. Mit Anja Tuckermanns »Macht die Türen auf«, das konsum- und besitzstandskritisch ist, dabei ganz alltagsnah, weltzugewandt und lebensbejahend, setzte er dann den lyrischen Schlusspunkt. Aufgeräumt konnte man den Saal jetzt verlassen und sich wieder der Welt überantworten. Oder noch viel besser: Man ließ sich erst einmal auf eines der vielen angeregten Gespräche ein, die nun überall im Haus der Kulturstiftung entstanden.